この記事では、おすすめの療育おもちゃを20点ご紹介いたします。それぞれの特徴や選び方のポイントも解説しますので、お子様に最適なおもちゃを選ぶ参考にしてください。

- 1 療育おもちゃとは?

- 2 おすすめの療育おもちゃ20選

- 2.1 1. ミュージカルエッグ

- 2.2 2. ラトル

- 2.3 3. 音が鳴る積み木

- 2.4 4. 仕掛け付きの布絵本

- 2.5 5. 玉おとし

- 2.6 6. ビーズコースター

- 2.7 7. 感覚ストレスボール

- 2.8 8. ビジーボード(ファスナー・ボタン遊び)

- 2.9 9. リング積み木

- 2.10 10. フィジェットキューブ

- 2.11 11. パズル

- 2.12 12. くみくみスロープ

- 2.13 13. パターンブロック

- 2.14 14.マグビルド(磁石ブロック)

- 2.15 15. ひもとおしおもちゃ

- 2.16 16. おしゃべりペットロボット

- 2.17 17. ソーシャルスキルカード

- 2.18 18. バランスストーン

- 2.19 19. サーキット遊具(トンネル・平均台など)

- 2.20 20. LEGO(レゴ)クラシックセット

- 3 療育おもちゃの選び方

- 4 療育おもちゃの種類

- 5 年齢別でおすすめの療育おもちゃの特徴

- 6 療育おもちゃの効果的な使い方

- 7 療育おもちゃに関するよくある質問

- 8 おわりに

療育おもちゃとは?

療育おもちゃとは、幼児や発達障害を持つ子供たちの発達を促進するためにデザインされたおもちゃのことです。これらのおもちゃは、子供たちの感覚統合、認知能力、運動能力などを向上させることを目的としています。

例えば、感覚ストレスボールやミュージカルエッグなどは、触覚や聴覚を刺激しながら遊ぶことで、子供が自分の感覚を理解しやすくなります。

また、ボタンパズル・アニマルや木製パズルなどは、色合わせや形の認識を助けるだけでなく、手指の器用さを向上させる効果もあります。

療育にぴったりの「今の発達」に合うおもちゃをプロが選定

「療育に良いおもちゃってどれ?」「いろいろ試しても、うちの子に合わない…」

そんなお悩みに寄り添うのが、Cha Cha Chaの特別支援教育プランです。

✔ 発達支援の専門スタッフが個別におもちゃを選定

✔ 感覚統合・言語・手指など、多方面の発達をサポート

✔ 月額制で高品質なおもちゃを手軽に試せる

✔ 自宅にいながら療育支援がスタートできる

初月1円で始められる!

おすすめの療育おもちゃ20選

【0〜3歳におすすめの療育おもちゃ】

1. ミュージカルエッグ

ミュージカルエッグは、聴覚と触覚を刺激する優れた療育おもちゃです。このおもちゃは、音楽やサウンドを楽しむと同時に、握ったり転がしたりすることで触感も楽しめます。特に発達障害のある子供にとって、聴覚刺激は重要な役割を果たします。このおもちゃを使うことで、音の違いやリズムを認識する力が養われ、お子様の感覚統合能力を高める手助けとなります。また、親子一緒に遊ぶことでコミュニケーションが促進され、親子の絆も深まります。シンプルなデザインですが、多くの学習要素を含んでおり、多様な年齢層に対応できる万能なおもちゃです。

2. ラトル

ラトル(がらがら)は、赤ちゃんの初めての療育おもちゃとして特におすすめです。手で握ったり振ったりすることで、「音が鳴る」という因果関係を学び、聴覚や視覚、触覚を同時に刺激します。カラフルな色や異なる素材の質感は、感覚統合を促すのにぴったり。

赤ちゃんが偶然手を動かして音が鳴るたびに、「自分が動かすと変化が起きる」という感覚を身につけていきます。また、握力の発達や手と目の協調性を養う効果もあり、

0歳〜1歳の発達段階に理想的。木製やシリコン製など、口に入れても安心な素材を選ぶと、安全に楽しめます。シンプルながらも、発達を支える基本的な療育おもちゃです。

3. 音が鳴る積み木

音が鳴る積み木は、遊びながら感覚を刺激できる代表的な療育おもちゃです。振るとカラカラと音がしたり、中に鈴やビーズが入っていたりと、聴覚と触覚を同時に育てます。通常の積み木遊びに「音」という要素が加わることで、子どもはより興味を持ちやすく、集中して遊べるようになります。

また、積み上げたり崩したりする動作を通して、手先の器用さや空間認識力も自然と伸びていきます。音が鳴ることで“結果が見える遊び”になるため、注意力が続きにくい子にもおすすめ。素材は木製が多く、温かみのある手触りと落ち着いた音色が、安心感を与えてくれます。感覚と動きをバランスよく育てたい時期にぴったりのおもちゃです。

4. 仕掛け付きの布絵本

仕掛け付きの布絵本は、「見る」「触る」「めくる」を通じて多感覚を刺激できる療育おもちゃの定番です。ボタンを押すと音が鳴ったり、めくると動物が現れたりと、子どもの好奇心を引き出す工夫が満載。布製なので安全性が高く、0歳から安心して使えます。

指先でマジックテープをはがす、ファスナーを開けるなどの動作は、手先の巧緻性や集中力を育む良いトレーニングになります。

また、親子で一緒に読み進めながら「これはなにかな?」と声かけをすることで、言葉の理解やコミュニケーションの練習にもつながります。静かな時間にぴったりな布絵本は、遊びながら心を落ち着け、学びへと導いてくれる優秀な療育おもちゃです。

5. 玉おとし

玉おとしは、シンプルながらも高い発達効果を持つ療育おもちゃの一つです。玉を上から落とすと「コロコロ」と転がり、視覚・聴覚・動作のつながりを学ぶことができます。手で玉をつまんで落とす動作は、指先の力加減や手と目の協調性を鍛える良い練習になります。

また、玉が転がる様子を追うことで、集中力や予測する力も育ちます。繰り返し遊ぶうちに「どうすれば玉が上手く転がるか」と考える思考力も芽生え、遊びながら学べる療育おもちゃとして人気です。音の出るタイプやカラフルなデザインのものを選ぶと、より子どもの興味を引き出せます。年齢を問わず長く使えるおすすめのアイテムです。

6. ビーズコースター

ビーズコースターは、ワイヤーに通ったカラフルなビーズを指で動かして遊ぶ療育おもちゃです。手首や指を使ってビーズを移動させる動きは、巧緻性や空間認識力を高める効果があります。

また、ビーズが動く様子を目で追うことで、集中力や目と手の協応動作も鍛えられます。色の名前を教えたり、数を数えたりといった言葉の学習にも発展しやすく、知育的な要素も豊富。見た目がカラフルで楽しいため、遊びながら自然と訓練できるのが魅力です。

ビーズコースターは、静かに集中して遊べる点でも優れており、落ち着きづらい子どもの療育にもぴったり。長く使えるおすすめの発達支援おもちゃです。

おさんぽくまさん ビーズコースター

7. 感覚ストレスボール

感覚ストレスボールは、ストレス発散に加え、触覚刺激を提供する優れたおもちゃです。握る、ねじる、投げるなどの動作を通じて、筋力や調和運動を自然に訓練することができます。特に自閉症や発達障害のある子供たちにとって、このような感覚刺激は非常に重要です。また、ストレスボールの使用によって、ストレスや不安を軽減させる効果も期待できます。手のひらで感触を楽しむことで、リラクゼーション効果も得られるため、日常の療育活動として取り入れるのに最適です。

【3歳〜におすすめの療育おもちゃ】

8. ビジーボード(ファスナー・ボタン遊び)

日常生活でよく使うファスナーやボタン、スナップ、ひも通しなどが1枚のボードに集まった知育玩具です。着脱の練習ができるため、日常生活動作(ADL)の自立支援に効果的。遊びながら「手を使う→指を動かす→結果が出る」というプロセスを学べるため、手指の巧緻性向上にも繋がります。

また、指先の運動は脳への刺激としても非常に重要で、集中力や注意力を高める訓練にもなります。自己処理能力の向上を目指す療育現場でも広く使われています。外出先でも使えるポータブルタイプも人気です。

9. リング積み木

リング積み木は、棒にカラフルなリングを順に重ねて遊ぶ療育おもちゃで、手先の発達や色の識別力を育てるのに最適です。リングをつかんで通す動作は、指先の巧緻性や目と手の連動を高め、バランス感覚の向上にもつながります。

また、色や大きさの順に並べることで、分類・順序の理解を自然に学べます。初めは自由に重ねるだけでもOK。慣れてきたら「赤から順番に積もうね」と声かけすることで、色の学習や指示理解にも発展します。

木製の温かみのある素材を選べば、安心して繰り返し遊べるのも魅力。単純な構造ながら、遊び方次第で発達支援効果が広がるおすすめの療育おもちゃです。

10. フィジェットキューブ

フィジェットキューブは、小さな立方体の各面に異なる操作感覚を提供するパーツが配置されたおもちゃです。発達障害のある子供たちにとって、このキューブは感覚刺激を提供し、不安を軽減する助けとなります。特に集中力や注意力が散らばりがちな場面で手持ち無沙汰を防ぎ、集中の助けになります。ボタンを押したり、スイッチを切り替えたりする動作は手先の器用さを養うと同時に、自己管理スキルも向上させることができます。コンパクトで携帯しやすいため、外出先でも手軽に使用できる点が魅力です。

11. パズル

ボタンパズル・アニマル

ボタンパズル・アニマルは、動物の形をしたパズルで、色と形のマッチングを楽しむことができます。このおもちゃは色覚や手先の器用さを養うために最適です。動物の形をしたパズルピースを正しい場所にはめることで、自然と指先の動きを訓練することができます。また、動物の名前を覚える際にも役立ちます。ボタンを押す動作は、手指の力を養い、細かい動作のコントロールを学ぶ手助けとなります。遊びながら学習要素を取り入れることができるため、楽しく続けられる療育活動の一つです。

アンパンマン 天才脳パズル

アンパンマンのキャラクターが描かれたピースを使って遊ぶ知育パズルです。3ピース程度の簡単なものから始まり、段階的に難しくなる構成のため、初めてパズルに触れる子でも楽しみながら取り組めます。視覚的に親しみやすく、ピースを探してはめる動作を通じて手指の巧緻性を育てると同時に、形の認識や空間把握力も向上します。

また、完成させることで「できた!」という成功体験を得られ、自己肯定感や達成感が育ちやすくなります。特に注意力が散漫になりがちな子どもにとっては、集中力のトレーニングにも最適です。

| アガツマ(AGATSUMA) アンパンマン 天才脳パズル W135×H135×D28mm 価格:5551円 |

くもんのジグソーパズル STEPシリーズ

「くもんのジグソーパズル」は、レベル0から始まり段階的に難易度が上がっていく設計が特徴です。ピース数や形の複雑さが徐々に増えることで、成長や発達に合わせてステップアップできます。

パズルは形状認識や手先の動き、空間把握、視覚的なスキャン能力を総合的に使うため、脳への刺激も豊富です。また、最初は親と一緒に取り組み、徐々に一人で完成させるという過程を通して、自立心や課題解決能力も育まれます。特に自分のペースで学ぶことが得意な子や、不安の強い子には安心して使えるツールです。

| くもんのジグソーパズルSTEP6全国の新幹線 ([教育用品] KUMON TOYできるシリーズ) 価格:3080円 |

| くもんのジグソーパズルSTEP5大自然の動物たち ([教育用品] KUMON TOYできるシリーズ) 価格:3080円 |

ラベンスバーガー社のパズル

ラベンスバーガー社のパズルは高品質で、知育と療育の両方に適したおもちゃです。パズルピースを組み合わせることで、手先の器用さや空間認識能力を養うことができます。特に発達障害や自閉症のお子様にとっては、繰り返しの動作が安心感を与え、集中力を育む機会ともなります。パズルを通じて色や形、図形の認識力を高めることも可能です。親子で一緒に組み立てることでコミュニケーションの機会を増やし、観察力や問題解決能力も自然と身につきます。

| 知育玩具 パズル 子供用 Ravensburger ラベンスバーガー 空港建設中(100ピース) おうち時間 子供 価格:1650円 |

12. くみくみスロープ

くみくみスロープは、カラフルなパーツを自由に組み合わせ、ボールが転がるスロープを作る組み立て型おもちゃです。物が「転がる」「止まる」「曲がる」といった因果関係を視覚的・体験的に学べるため、物理的な法則や原因と結果の理解力が養われます。

どのように組めば思い通りの動きになるかを考える工程は、試行錯誤を楽しみながら実行機能(計画・修正・実行する力)を鍛えることにもつながります。また、自分で工夫して作った作品が実際に動くという体験は、創造力と自己効力感を高めます。年齢問わず長く遊べるのも魅力です。

13. パターンブロック

六角形・三角形・ひし形などの幾何学模様のブロックを使って、指定された形を再現するパズル的なおもちゃです。視覚認知や図形の分解・合成の力を育てるだけでなく、色や形の識別力、注意力の強化にも効果的。手本を見ながら同じものを作る「模倣」のトレーニングにもなり、視覚優位な子どもに向いています。完成時の美しさや達成感は、自己肯定感の向上にもつながります。応用として自分で自由に模様を作ることで、創造性を発揮する遊びにも発展させられます。

14.マグビルド(磁石ブロック)

マグビルド(磁石ブロック)は、マグネットが内蔵されたカラフルなブロックをつなげて、家やロボット、立体構造物を自由に作れるおもちゃです。磁石なので軽い力でパーツをつなげられ、ブロック遊びが苦手な子でも取り組みやすいのがポイント。

遊びながら図形の構成やバランス感覚、空間認識力が自然と育ちます。完成作品が崩れにくいため、達成感が得やすく、集中力が持続しにくい子にもおすすめです。さらに「壊す→作る→工夫する」という繰り返しができるため、自己表現や創造性の発揮にも効果的です。

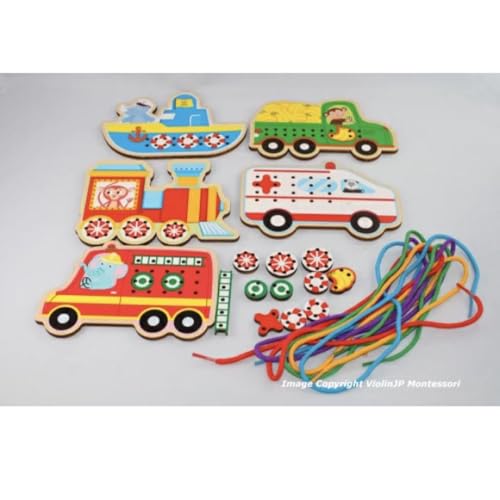

15. ひもとおしおもちゃ

ひもとおしおもちゃは、カラフルなビーズや板に空いた穴へひもを通して遊ぶおもちゃです。目で見て、手を使い、指先でひもを通すという一連の動作は、手と目の協調性を育てるのに非常に有効です。また、細かい手作業は巧緻性を高め、集中力や作業耐性を養う療育活動としても多く取り入れられています。

ビーズを順に通す作業は数の概念やパターン認識のトレーニングにも応用可能です。完成作品を親や先生に見せることで、達成感や社会的なやりとりのきっかけ作りにもなります。

| ビジーボード ビジーボードバッグ 男の子 女の子 0歳 1歳 2歳 3歳 フェルト教材 モンテッソーリ 知育玩具 布絵本 価格:2980円 |

16. おしゃべりペットロボット

音声に反応して言葉を繰り返したり、簡単な会話ができたりする動物型ロボット。言葉のキャッチボールが苦手な子に、安心して対話練習を行えるツールとして効果を発揮します。表情や言葉に反応して動く姿は、子どもの興味を引きやすく、自然と発語を促します。ぬいぐるみのような見た目と安心感が、対人不安の強い子どもにも受け入れられやすく、自己表現やコミュニケーション能力の育成にもつながります。言語療育の導入ツールとしてもおすすめです。

| ダッキー タカラトミー ダッキー 《包装無料》おしゃべり ぬいぐるみ 犬 もっとおはなし ダッキー おしゃべり わんちゃん しゃべるぬいぐるみ ロボット おしゃべりダッキー 価格:19800円 |

17. ソーシャルスキルカード

ソーシャルスキルカードは、イラスト付きのカードを使って、挨拶・順番待ち・謝る・気持ちの伝え方などの社会的スキルを学ぶ教材です。実際の生活に即した場面が描かれているため、具体的なイメージを持ちやすく、理解が難しい子にも分かりやすいのが特徴です。

カードを使ってロールプレイを行うことで、他者の立場を想像したり、自分の感情を言葉にしたりする練習ができます。感情理解や対人関係の基礎を築く支援ツールとして、療育施設や家庭でも活用されています。

18. バランスストーン

大小異なる形状のストーンを床に置き、石の上をジャンプしたりバランスを取りながら歩いたりして遊ぶおもちゃです。遊びの中で自然とバランス感覚や体幹、足裏の感覚を鍛えることができます。

特に前庭覚(バランスを司る感覚)や固有受容覚(体の位置や動きを感じる感覚)へのアプローチとして有効で、感覚統合の一環として取り入れられることも多いです。

また、コースを作って「順番を守る」「ルールを守る」などの社会性のトレーニングにも活用可能です。室内でも安全に全身運動ができる点も魅力です。

19. サーキット遊具(トンネル・平均台など)

室内用のサーキット遊具は、ジャンプ・くぐる・渡るなどの全身運動を通じて、バランス感覚・筋力・柔軟性を総合的に鍛えることができます。特に、前庭感覚(体の傾きや動きに関する感覚)や固有感覚(関節や筋肉の動きを感じる感覚)への刺激があり、感覚統合の基盤づくりに有効です。

また、「順番を守る」「ルールに従う」など、集団生活に必要な社会性のトレーニングにもなります。家庭用の簡易タイプでも十分効果があり、親子で一緒に楽しむことも可能です。

| サーキット遊びパック ダンボール トンネル 平均台 輪っか遊び 幼児 キッズクラフト 段ボール製 ダンボール遊具 ダンボール家具 子供部屋 子供家具 日本製 国産 国内生産 価格:5800円 |

20. LEGO(レゴ)クラシックセット

| レゴ クラシック アイデアパーツ (明るい色セット) 10694 送料無料 価格:8000円 |

療育おもちゃの選び方

子どもの発達段階に合ったおもちゃを選ぶ

療育おもちゃを選ぶときは、まずお子さんの発達段階に合っているかを確認することが大切です。たとえ同じ年齢でも、得意・不得意なことは一人ひとり違います。まだ指先の動きが不器用なら、握る・触る・押すといった簡単な動作が楽しめるおもちゃを。少しずつ手先が器用になってきたら、ひも通しや型はめパズルなどにステップアップしていきましょう。

今できることより少し先の動きを引き出せるおもちゃを選ぶと、遊びながら自然に発達を促せます。発達のペースに合わせたおもちゃ選びが、子どもにとって“楽しい療育”の第一歩です。

「楽しさ×訓練効果」が両立しているかチェック

療育おもちゃを選ぶうえで意識したいのが、「楽しさ」と「訓練効果」のバランスです。どんなに効果的なおもちゃでも、子どもが興味を持たなければ続きません。感覚を刺激しながら、集中して遊べるようなおもちゃを選ぶことがポイントです。

たとえば、音や光で反応が返ってくるトイや、形を組み合わせて完成させるパズルなどは達成感があり、遊びの中で自然と手先や思考力を鍛えられます。「遊びながら学べる」を意識して選ぶことで、無理なく継続でき、発達支援の効果も高まります。

安全性と素材にも注目

療育おもちゃは、毎日使うものだからこそ「安全性」にも気を配りましょう。特に小さな子どもの場合、口に入れたり投げたりすることもあるため、角が丸い形状や、無塗装・無害な素材を選ぶのがおすすめです。

木製やシリコン製など、温かみがあり触感の良い素材は安心感を与え、感覚遊びにも最適です。また、誤飲の危険がないサイズかどうかもチェックしましょう。安全で信頼できるメーカーのおもちゃを選ぶことが、子どもの成長を見守る保護者にとって大切な安心要素になります。

目的別に選ぶ(感覚・手先・言葉・社会性など)

療育おもちゃは「どの能力を育てたいか」によって選ぶ基準が変わります。たとえば、触覚や聴覚などの感覚統合を育てたい場合は、光・音・感触を刺激するトイが効果的です。手先の巧緻性を鍛えるには、積み木やひも通しがおすすめ。

言葉や社会性を伸ばしたい場合は、ままごとセットやロールプレイ玩具が役立ちます。このように、目的別におもちゃを選ぶことで、療育効果をより高められます。子どもの個性と発達課題を意識しながら、楽しく遊べるアイテムを取り入れていきましょう。

療育おもちゃの種類

感覚統合を促すおもちゃ

感覚統合とは、「見る・聞く・触る」といった複数の感覚を整理し、バランスよく使う力のこと。感覚統合を促す療育おもちゃには、スライムや感触ボール、光るおもちゃ、砂遊びセットなどがあります。

これらは視覚・聴覚・触覚を刺激し、感覚過敏や鈍感さをやわらげるサポートにもなります。特に、手で押したり握ったりして感触を確かめる遊びは、子どもの安心感を高め、集中力や情緒の安定にもつながります。五感をバランスよく育てることが、発達全体を支える土台になるのです。

指先や手の巧緻性を育てるおもちゃ

手先の動きや指の力を育てるおもちゃは、療育に欠かせません。代表的なのは、型はめパズル、ひも通し、ボタン練習トイ、積み木など。これらは手と目の協調を促し、日常動作(着替えや食事など)に必要な力を自然に育みます。

遊びながら「できた!」という成功体験を積むことで、自信や集中力も高まります。難易度を段階的に上げられるおもちゃを選ぶと、飽きずに長く楽しめます。療育おもちゃの中でも最も活用しやすい分野です。

言葉やコミュニケーションを育むおもちゃ

言葉の理解やコミュニケーション力を伸ばしたいときには、会話を促すおもちゃが効果的です。音声付き絵本やごっこ遊びセット、質問カードなどは、自然なやり取りを生み出します。また、指差しやまねっこ遊びなども言葉の発達を支える大切なステップ。

親子で一緒に遊びながら、「これは何かな?」「どうするの?」と声かけをすることで、楽しみながら語彙や表現力を伸ばせます。療育おもちゃを通して、コミュニケーションの土台を築いていきましょう。

社会性・感情表現を伸ばすおもちゃ

社会性や感情表現を育てる療育おもちゃは、他者と関わるきっかけを作るものが中心です。ままごとセットやお店屋さんごっこ、簡単なボードゲームなどは、順番を守る・相手の気持ちを考えるといった社会的スキルを育みます。

特に集団生活が始まる前の子どもにとっては、こうした遊びが「社会の練習」となります。また、人形やぬいぐるみを使ったロールプレイは、感情の表現や共感力を養うのに役立ちます。遊びながら社会性を育てられるのが療育おもちゃの魅力です。

集中力・思考力を養うおもちゃ

パズルやブロック、プログラミングトイなどは、集中力や論理的思考を伸ばす療育おもちゃです。遊びながら「どうすればうまくいくか」を考える力が養われ、試行錯誤する経験を積むことができます。

成功体験を重ねることで自信が生まれ、次へのチャレンジ意欲にもつながります。また、完成形があるタイプのおもちゃは、達成感を得やすく、注意力の持続にも効果的です。子どものペースで考え、工夫できる環境を整えることが発達支援のポイントです。

年齢別でおすすめの療育おもちゃの特徴

【0〜2歳】感覚を育む基礎期のおもちゃ

0〜2歳は「感覚の土台」を作る大切な時期。見る・触る・聞くなど、五感を刺激するおもちゃが最適です。ラトル(がらがら)、布絵本、柔らかいブロックなど、赤ちゃんが安心して触れるものを選びましょう。

音が鳴ったり光ったりするおもちゃは、興味を引きながら因果関係の理解にもつながります。何度も繰り返し遊ぶことで、脳の発達が促進され、好奇心や探究心も育ちます。安全性と感触を重視し、「触って感じる」遊びをたくさん取り入れるのがポイントです。

【3〜5歳】手先と認知の発達を支えるおもちゃ

3〜5歳になると、指先のコントロールや模倣が発達してきます。この時期は、型はめ、ひも通し、ままごと、お絵かきなど、手先を使う遊びが療育に効果的です。

また、ルールを理解する力も芽生えるため、簡単なカードゲームやボードゲームもおすすめ。色や形、数を学びながら、集中力や判断力を伸ばせます。親子で会話しながら遊ぶことで、言葉の理解も深まります。遊びの幅が広がるこの時期は、「自分でできた!」という達成感を大切にしましょう。

【6〜8歳】思考力・社会性を伸ばすおもちゃ

6〜8歳は、考える力と他者との関わりが発達する時期。ボードゲームやプログラミングトイ、組み立ておもちゃなどがぴったりです。ルールを守りながら戦略を立てることで、論理的思考や社会性が育ちます。

また、ブロックや創作系おもちゃは、自分でアイデアを形にする経験を通じて、想像力と問題解決力を高めます。この時期の療育おもちゃは「自ら考え、工夫する」遊びを中心に選ぶと、将来の学びにもつながる力を養えます。

【9歳〜】自己表現・創造性を引き出すおもちゃ

9歳以降は、個性や興味が明確になってくる時期。プログラミングロボットや工作キット、アート系おもちゃなど、「自分で作り出す」タイプの療育おもちゃが効果的です。自分のペースで挑戦し、形にする達成感が自信を育てます。

また、創造活動を通して集中力・表現力・論理性をバランスよく伸ばすことができます。大人がサポートしながら、自由な発想を尊重してあげることが大切です。遊びを通じて「考える楽しさ」を実感できる環境を整えましょう。

療育おもちゃの効果的な使い方

親子で一緒に楽しむ方法

療育おもちゃを使用する際に親子で一緒に楽しむことは、お子様の発達に非常に効果的です。例えば、ミュージカルエッグを使い、親がお手本を見せながら一緒に音を出して遊ぶことで、リズム感や聴覚の発達が促されます。親が積極的に関与することで、お子様は安心感を持ち、楽しい時間を過ごせるだけでなく、コミュニケーション能力も自然と向上します。また、ボタンパズル・アニマルを使って動物の名前を覚えたり、色合わせを一緒に行うことで、認知能力や言語能力も育まれます。親子で楽しい時間を共有することで、深い絆も形成されますので、ぜひ積極的に一緒に遊びましょう。

日常生活との結びつけ

療育おもちゃを効果的に活用するためには、日常生活との結びつけが重要です。例えば、感覚ストレスボールは、ストレス解消だけでなく、握力や指先の器用さを高めるために役立ちます。お子様が日常生活でペンや箸を使う際にその成果が現れるでしょう。スクイーズやストリング フィジェットトイは、感覚遊びを通じてリラックスする時間を提供しますが、特に日常の忙しい場面でのクールダウンにも役立ちます。療育おもちゃを使って楽しくスキルを身に付けた後は、日常のいろいろな場面でそれらのスキルを応用することができます。例えば、TANGLEで遊びながら忍耐力や集中力を高めることで、学校や家庭での課題達成にもつながります。

療育おもちゃに関するよくある質問

療育ではどんなことをしますか?

療育では、ゲームやおもちゃなど遊びを通じて、障がいのある子どもやその可能性がある子どもの発達を支援します。

療育には、主に「集団療育」「個別療育」「小集団療育」の3種類があります。集団療育は、子どもたちが集団で一緒に活動をする中で、コミュニケーション能力や協調性を育みます。個別療育では、1人ひとりの特性に合わせた療育を行います。小集団療育は、「集団療育」「個別療育」の中間的なもので、少人数で活動することで、対人力を育みます。

療育は早い方がいいですか?

療育は、早い方がいいと言われています。なぜなら、幼少期(0歳〜6歳)は脳の発達が早い時期であり、新しい神経のネットワークが形成されやすいからです。適切な療育をこの時期に受けることで、学習能力やコミュニケーション能力、さらには社会性と適応力の基礎形成が促進されます。

おわりに

療育おもちゃの選び方とおすすめアイテム7選をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したおもちゃは、発達障害を持つお子様の成長をサポートするために特に適しています。お子様の個別のニーズに合わせて、おもちゃを選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。

療育おもちゃは、ただ楽しいだけでなく、お子様の社会性や認知力、感覚統合能力を高めるためにも非常に重要な役割を果たします。親子で一緒に楽しむ時間を作りながら、遊びの中で自然にスキルが身につくような工夫を心がけてください。日常生活の中での使い方も意識して、お子様の発達を総合的にサポートしていきましょう。

最後に、療育おもちゃは選び方が大切です。遊び方や素材、安全性を考慮して、お子様に最適なアイテムを見つけてください。少しの工夫と心配りで、お子様の成長をより豊かなものにすることができます。療育おもちゃをうまく活用して、楽しくて有意義な療育の時間を過ごしてください。

HABA ハバ 木のおもちゃ ミュージカルエッグ ドイツ製 ベビー用 木製玩具 知育玩具 音が鳴る