小学校でのプログラミング教育が必修化され、「8歳くらいからプログラミングを学ばせたい」と考えるご家庭が増えています。

とはいえ、いきなりコードを書くのは難しいですよね。そこで注目されているのが、「遊びながら学べるプログラミングおもちゃ」です。おもちゃを通じて、論理的思考力や問題解決力を自然に身につけることができ、ゲーム感覚で楽しく学べます。

本記事では、8歳向けにちょうど良い難易度で、長く遊べるおすすめのプログラミングおもちゃを10選紹介します。お子さんの興味やレベルに合ったアイテムを選んで、学びの第一歩を楽しくスタートさせましょう。

8歳向けのプログラミングおもちゃおすすめ10選

1. micro:bit スターターキット

BBCが開発した教育用マイコンボード「micro:bit」は、LEDライトやセンサーを使ってプログラムを組める本格派キットです。専用サイトでブロックを組み合わせてコードを作成し、動きを実行できます。

温度や加速度を感知してライトを点滅させたり、ゲームを作ったりと自由度が高く、好奇心旺盛な8歳にはぴったり。最初は簡単な命令から始められ、徐々にステップアップできる設計も魅力。電子工作の入り口としても人気が高いアイテムです。

プログラミング貯金箱 電車 micro:bit マイクロビット

7,260円(税込)

2. デジタネ

デジタネは、楽しく学べる工夫が詰まった子ども向けオンラインプログラミングスクールで、8歳から始めやすいカリキュラムが揃っています。ゲーム作りやアプリ開発、ロボットプログラミングなど、子どもの興味に合わせて学べる多彩なコースが特徴。

特に人気のScratchコースでは、キャラクターを動かしたり、音や動作の組み合わせで作品を作ったりしながら、自然と「順番」「条件」「繰り返し」といったプログラミングの考え方を習得できます。オンラインレッスンは講師が優しくサポートするため、初心者でも安心。提出した作品にアドバイスがもらえる仕組みもあり、子どもが「もっと作りたい!」と意欲的になりやすい点が魅力です。自宅で気軽に本格的に学べる環境を整えたい家庭にぴったりのサービスです。

3. プログラミングカー

ボタンを押してコマンドを入力し、車をゴールまで走らせるプログラミングカー。視覚的でわかりやすく、初めてのプログラミング体験にぴったりです。自分で組み立てた指令通りに車が動く様子を見ることで、「順序」や「論理のつながり」を実感できます。

失敗してもすぐ修正できるため、試行錯誤の大切さを自然に学べます。電池で動き、複雑な設定が不要なのも魅力。8歳の入門教材として家庭学習にもおすすめです。

4. 学研 ニューブロック プログラミング

「学研 ニューブロック」は、一見シンプルなブロック玩具ですが、8歳の子どもにとって“プログラミングの基礎”をしっかり育てられる優れた学習アイテムです。パーツ同士を縦・横・斜めに自由につなげられる構造のため、どんな形や仕組みを作るかを自分で考え、試して、修正するというプロセスを自然と体験できます。これはまさに、プログラミングで必要な「設計 → 実装 → 改善」のサイクルそのもの。

また、完成イメージを頭の中で組み立てながら形にしていくため、論理的思考や空間認識力、構造理解を高めることにもつながります。「こうすると動きやすい」「ここを強くしないと崩れる」といった因果関係を自分で発見する経験は、プログラミング的思考の重要な役割を果たします。

ニューブロックは正解が決まっていないので、子どもが主体的に考えて創作できるのも魅力。自由度が高く、飽きずに長く遊べるため、プログラミング玩具の前段階として導入する家庭にもぴったりのアイテムです。

5. ころがスイッチ

「ころがスイッチ」は、ボールの動く仕組みを自分で組み立てることで、自然に“プログラミング的思考”を育てられる知育玩具です。

どのパーツをどの順番で配置すると、ボールが思い通りのルートを進むのか——この試行錯誤のプロセスこそが、8歳の子どもの思考力育成にぴったり。失敗しても組み替えて再チャレンジする流れが楽しく、遊びながら「原因と結果」「条件設定」「問題解決力」を養えます。

ドラえもんやポケモンなど親しみやすいテーマが選べるため、モチベーションが続きやすい点も魅力。電池不要で気軽に遊べる一方で、作り込めばかなり複雑なコースも作れるため、年齢が上がっても長く楽しめるおもちゃです。

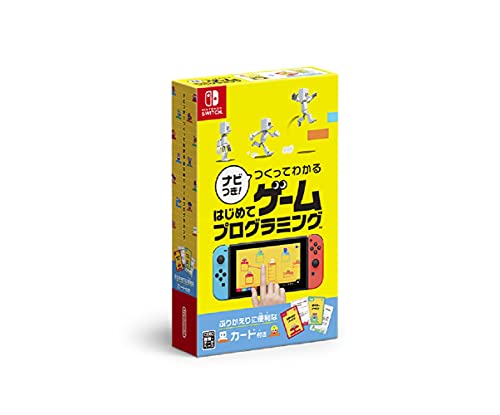

6. Switch「ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング」

Nintendo Switchで遊べる人気ソフト。ゲームを作りながらプログラミングの基礎を学べます。ナビゲーターが丁寧に教えてくれるため、初心者でも安心。キャラクター「ノードン」をつなげて動かすだけで、自然と「条件」「ループ」などの考え方を身につけられます。

自分の作ったゲームを家族や友達と遊べるのも魅力。遊びながら学ぶスタイルで、8歳の子どもの集中力を引き出す優れた教材です。

7. スフィロ ミニ(Sphero Mini)

スマホやタブレットで操作できる小型ロボットボール。アプリを通して動きや光り方をプログラムし、コーディングの基礎を楽しく学べます。

Sphero Eduアプリでは、ドラッグ&ドロップで直感的に命令を組み立てられるため、初心者でも安心。自分で作ったプログラムでボールを動かす達成感が味わえます。

遊びながら論理的思考力や順序立てて考える力を育むのに最適。耐久性があり、カラフルなデザインも魅力です。8歳の「考える力」がぐんと伸びる時期にぴったりの知育ロボットです。

8. レゴ® エデュケーション SPIKE ベーシック

レゴ®ブロックとプログラミングを組み合わせた学習教材。レゴの組み立て遊びにScratch(スクラッチ)ベースのアプリを加えることで、遊びながら自然にプログラミングの仕組みを理解できます。

光る・動く・音が出るブロックを使い、ストーリーに沿ってミッションを解決する過程で「順序」「条件」「繰り返し」といった基本構造を体感。学校教材としても採用されており、STEAM教育に最適です。

創造力を発揮しながら「自分で作って動かす」喜びを味わえる、8歳からの本格的な学びの一歩にぴったりです。

9. Makeblock mBot

組み立てからコーディングまで体験できるSTEMロボット。ネジで簡単に組み立てた後、Scratchベースのソフトでプログラムを作成し、実際に動かせます。

センサーやライトを使って障害物を避けたり、音楽を奏でたりと応用も多彩。8歳の子どもでも理解できる設計でありながら、拡張パーツを追加してレベルアップも可能。理科や算数との関連学習にも活用できる、長く使える学習ロボットです。

10. Codey Rocky

初心者向けのプログラミングロボット。表情豊かな顔ディスプレイが子どもの興味を引き、動きやライトを自由にカスタマイズできます。

アプリを使えば、ブロック式とPythonの両方でプログラミング可能。8歳のうちはビジュアルモードで遊びながら基礎を学び、成長に合わせて本格的なコード学習へ進めます。AIやIoTの要素も取り入れられ、未来を感じさせる1台です。

8歳向けプログラミングおもちゃの選び方

レベルに合った難易度を選ぶ

8歳は、論理的思考が伸び始める一方で、複雑すぎる内容は挫折につながる時期です。最初は「ボタンを押すだけ」「線を描くだけ」といった直感的に操作できるタイプを選ぶのがコツ。慣れてきたら、アプリを使ってプログラムを組むステップアップ型に進むと、無理なく学べます。「簡単すぎず難しすぎない」バランスを意識しましょう。

興味を引くテーマを選ぶ

ロボット、車、ゲーム、キャラクターなど、子どもの「好き!」を活かすと学びが深まります。興味のあるテーマであれば集中力が続き、自発的に試行錯誤できるようになります。特に8歳は好奇心旺盛な年齢。楽しみながら続けられるおもちゃを選ぶことで、プログラミング=楽しい!という感覚を育てることができます。

継続して学べる拡張性

長く遊びながら学べるおもちゃを選ぶことも大切です。アプリ連動や追加パーツでレベルアップできるタイプなら、飽きずに続けられます。難易度を上げて新しい動きを試せる設計のものは、学びのモチベーション維持にも◎。お子さんの成長に合わせて学びの幅を広げられるおもちゃを選びましょう。

8歳にプログラミングおもちゃがおすすめな理由

1. 思考力がぐんと伸びる時期だから

8歳前後は、物事を筋道立てて考える「論理的思考力」が急速に発達する時期です。これまで感覚的に遊んでいた子どもが、「どうすればうまくいくのか」「なぜ失敗したのか」を自分で考えられるようになります。

プログラミングおもちゃは、まさにその力を伸ばすのにぴったり。たとえば、動かしたいロボットに「前に進む→右に曲がる→止まる」といった命令を順番に組み立てることで、「順序」「条件」「結果」のつながりを自然に理解できます。

試行錯誤を繰り返すうちに、論理的に考える習慣が身につき、算数や理科などの学習にも好影響を与えます。「考える力」が育つ8歳だからこそ、プログラミングおもちゃを始めるのに最適なのです。

2. 「遊びながら学ぶ」がちょうどハマる年齢

8歳は、まだ「遊び」が学びの中心にある年齢です。勉強という形で教え込むよりも、「楽しい!」「もっとやってみたい!」という気持ちを引き出すことが、学びを深める鍵になります。プログラミングおもちゃは、ゲーム感覚で遊びながら学べる設計が多く、成功体験を積み重ねることで自然に集中力や思考力を養えます。

ボタンを押して動かす・光らせる・音を鳴らすといった反応がわかりやすく、試行錯誤がすぐ結果に結びつくのも魅力です。

特に8歳前後の子どもは、結果が目に見える体験に喜びを感じるため、遊びながら学べるプログラミングおもちゃはまさにハマりやすい教材です。「学び=楽しい」と感じさせることが、この時期の最大のメリットです。

3. 学校でのプログラミング教育にスムーズに繋がる

2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育。実際に学ぶのは中学年(8歳前後)からが多く、家庭での予習としてプログラミングおもちゃを取り入れておくと、授業への理解がぐんとスムーズになります。

おもちゃを使えば、遊びの延長で「プログラム=命令を順番に出すこと」という基本概念をつかめるため、授業で扱うScratchなどのソフトにも自然に馴染めます。また、タブレットやパソコンに慣れておくことで、学校でのICT学習にも抵抗がなくなります。

家庭で楽しく体験しておくことが、学びへの自信や興味を生むきっかけに。8歳からプログラミングおもちゃを始めることは、学校教育の“準備運動”としても非常に効果的です。

4. 創造力や問題解決力を伸ばすきっかけになる

プログラミングおもちゃは、ただ命令を与えるだけでなく「自分で考えた動きを実現する」体験を通して、創造力を育みます。思い通りに動かないときに「なぜ失敗したのか?」「次はどうすればうまくいくのか?」と考えることで、自然と問題解決力が養われます。

8歳は、失敗を前向きに受け入れ、再挑戦する力が伸びる時期でもあります。おもちゃを通じて「試す→失敗→修正→成功」というプロセスを繰り返すことが、将来的な探究心や粘り強さにもつながります。

また、プログラミングは“正解がひとつではない”世界。自分のアイデアを形にできる楽しさを味わうことで、創造的な発想力が育ちます。遊びの中で「考える力」と「作る力」の両方を伸ばせるのが、プログラミングおもちゃの最大の魅力です。

5. デジタルとリアルのバランスをとりやすい

タブレットやスマホで遊ぶ時間が増える一方で、「デジタル依存が心配」という声も多いですよね。プログラミングおもちゃは、その懸念を和らげながらデジタル学習を取り入れられる優れたツールです。8歳向けのプログラミングおもちゃの多くは、実際に手を動かして遊ぶ“リアル体験型”が中心。

ロボットを動かしたり、カードを並べて命令を出したりすることで、五感を使いながら学べます。画面の中だけではなく、現実世界で自分のプログラムが形になる体験は、子どもの達成感をより深めます。

また、保護者と一緒に遊ぶ時間を通じて、親子のコミュニケーションにもつながるのが魅力。プログラミングおもちゃは、デジタルとリアルのちょうど良いバランスを保ちながら、健全に学べる知育アイテムなのです。

まとめ

8歳は、プログラミングを“学ぶ”のではなく“体験する”のに最適な時期。遊びながら論理的思考や問題解決力を育てることで、将来の学びにも大きな差が出ます。難しすぎず、興味を引くテーマのおもちゃを選ぶのがポイント。今回紹介したアイテムを参考に、お子さんが「考えることが楽しい!」と思える環境を作ってあげましょう。家庭での小さな一歩が、未来の大きな可能性につながります。

プログラミング貯金箱 家 micro:bit マイクロビット

8,800円(税込)