「うちの子、ボタンを留めるのが苦手で…」「お箸を持つのも難しそう…」

そんなお悩みを抱えている保護者の方は少なくありません。

発達障害のあるお子さんの中には、手先の動きや力加減がうまくコントロールできず、日常生活の動作に困難を感じるケースがあります。

でも、指先の動きを鍛えることは、遊びの中でも自然にできるんです。

この記事では、発達障害のある子どもに向けた「指先訓練に役立つおもちゃ」を、年齢別・目的別にわかりやすく紹介します。

お子さんの発達を支える一助になれば幸いです。

指先トレーニングおもちゃが定期的に届くサブスクサービス

「手先が不器用で困っている…」「療育に通えない日も家でできることを探している」

そんな親御さんにおすすめなのが、Cha Cha Chaの特別支援教育プランです。

✔ 発達障害に理解のある専門スタッフが、お子さまに合ったおもちゃを選定

✔ ボタン留め、ひも通し、つまむ、にぎるなど、指先の動きを自然にうながす知育玩具が中心

✔ 月額制で定期的におもちゃを交換できるから飽きずに続けられる

✔ 感覚統合・集中力アップにも効果的

家庭での「できた!」が増える、やさしい第一歩。

初月1円で始められる!

指先訓練におすすめのおもちゃ14選

指先を使う遊びは、発達障害のあるお子さんにとって「楽しくできるリハビリ」のようなものです。しかし、どんなおもちゃでも良いというわけではありません。お子さんの年齢や発達段階、興味に合わせて選ぶことで、より高い効果が期待できます。

ここでは、年齢別におすすめのおもちゃを14点厳選し、それぞれの特徴と訓練効果、使い方のポイントまで詳しくご紹介します。

【幼児期(1〜3歳)】感覚遊びの基礎を育むおもちゃ

1. ぽっとん落とし(手作りor市販)

ぽっとん落としは、穴に物を落とすだけのシンプルなおもちゃですが、「つかむ」「はなす」「押し込む」などの基本的な指先の動作を自然に繰り返すことができます。落ちるときの音や感覚が心地よく、繰り返し遊ぶことで集中力と持続力も養われます。指先のコントロールが未熟な幼児期のトレーニングにぴったりの知育遊びです。

- 対象年齢:1歳〜

- 価格の目安:手作り0円〜、市販品1,000円前後〜

- 訓練できる動作:つかむ・離す・入れる・繰り返す

- 支援効果:

- 手指の開閉や力加減を学べる

- 落とす感覚で「因果関係」を自然に理解

- 繰り返しが楽しいので集中力アップにもつながる

- おすすめポイント:

- 牛乳パックやペットボトルでも簡単に手作り可能

- 落とす時の「カタンッ」という音が快感になり、繰り返しを促す

- 遊びのコツ:

- 色の違うキャップなどを使えば「色分け」練習にも応用可能

- 大きさを変えて難易度を調整できる

2. ティッシュボックスおもちゃ

ティッシュボックスおもちゃは、布やリボンを引き出す動作を繰り返し楽しむ知育玩具です。子どもは「引っ張る」「つまむ」「押し込む」といった指先の動きを自然に練習でき、遊びながら細かな動作のコントロールを身につけていきます。

また、色鮮やかな布や感触の異なる素材を使うことで、視覚や触覚の感覚刺激にもつながります。実際のティッシュを使うと紙を大量に出してしまうことがありますが、このおもちゃなら安心して遊べ、片付けも簡単です。指先の巧緻性や集中力を育み、繰り返し遊ぶことで手の動きをスムーズにしていきます。

- 対象年齢:1歳~

- 価格の目安:2,000~3,500円

- 訓練できる動作:引っ張る、つまむ、押し込む

- 支援効果:手指の巧緻性向上、感覚刺激、集中力強化

- おすすめポイント:布を安全に引き出せる構造で、好奇心を満たしながら自然に指先を鍛えられる

3. 布えほん(しかけ付き)

柔らかい布素材でできたしかけ絵本は、「めくる」「引っぱる」「つまむ」など、幼児にとって基本となる手の動作を無理なく促せます。カシャカシャ音やマジックテープの感触など、感覚を刺激する要素が豊富で、手指の使い方だけでなく五感の発達にも効果的です。安全性が高く、感覚過敏のある子にもおすすめです。

- 対象年齢:1歳〜

- 価格の目安:1,000〜2,000円

- 訓練できる動作:めくる・引っぱる・つまむ・めざす

- 支援効果:

- 視覚・触覚の刺激で五感をフル活用

- ストーリー形式で集中力と想像力を伸ばせる

- 柔らかい素材で安全性が高く、感覚過敏にも配慮

- おすすめポイント:

- カシャカシャ音、マジックテープ、ファスナーなどが遊びにバリエーションを与える

- 遊び方のコツ:

- 一緒にお話をしながら遊ぶと、言語発達にもつながる

4. ビーズコースター

ビーズコースターは、ワイヤーのレールに沿ってカラフルなビーズを動かして遊ぶおもちゃです。手でビーズをつまみ、押したり引いたりしながら移動させる動作は、発達障害のある子どもの指先訓練に効果的。視覚と触覚の刺激を同時に受けながら、手と目の協調性(ハンドアイコーディネーション)を自然に育てられます。ビーズの形や色の違いを認識しながら遊ぶことで、集中力や空間認識力の向上にもつながります。遊びながら指の力加減を覚えるため、食事やお着替えなどの日常動作のサポートにもなります。

- 対象年齢:1歳〜3歳

- 価格の目安:2,000〜4,000円

- 訓練できる動作:つまむ、押す、引く、手首を回す

- 支援効果:手と目の協調性、集中力、感覚統合の発達

- おすすめポイント:カラフルなデザインで飽きにくく、長く使える

おさんぽくまさん ビーズコースター

5. リング積み木

リング積み木(スタッキングリング)は、棒に色とりどりのリングを順番に通して遊ぶおもちゃです。リングをつまんで持ち上げ、穴に通す動作は指先の精密なコントロールを必要とするため、発達障害の子どもの微細運動トレーニングにぴったり。さらに、色や大きさの違いを認識することで、認知力や順序立てる力も育ちます。リングを外したり重ねたりする繰り返しの遊びは達成感を得やすく、自己肯定感の向上にもつながります。シンプルながらも集中して取り組めるため、家庭での療育アイテムとしても人気です。

- 対象年齢:1歳〜3歳

- 価格の目安:1,500〜3,000円

- 訓練できる動作:つまむ、通す、重ねる、手首を動かす

- 支援効果:手先の巧緻性、認知力、順序理解、集中力

- おすすめポイント:成長段階に合わせて難易度を調整できる

- 遊び方のコツ:最初は大きいリングから順に渡し、慣れてきたら色順やサイズ順を指定してみる

6. 玉おとし

玉おとしは、上から玉を転がし、コロコロと音を立てながら下へ落ちていく様子を楽しむおもちゃです。玉をつまんで穴に入れる、手を離す、目で追うという一連の動作は、発達障害のある子どもの指先訓練にとても効果的です。つまむ・離すといった細かい手の使い方を学べるほか、「落ちたら音が鳴る」「動きが見える」という結果がわかりやすいため、遊びながら達成感を得やすい点も魅力です。視覚・聴覚・触覚を同時に刺激し、感覚統合の発達を自然に促す知育玩具としてもおすすめです。

- 対象年齢:1歳〜3歳

- 価格の目安:2,000〜4,000円

- 訓練できる動作:つまむ、離す、目で追う、手首を動かす

- 支援効果:集中力向上、手と目の協調、感覚統合の促進

おすすめポイント:玉が転がる音や動きが楽しく、飽きずに続けやすい

遊び方のコツ:最初は大きめの玉から始め、慣れたら小さい玉に変えて難易度を上げる

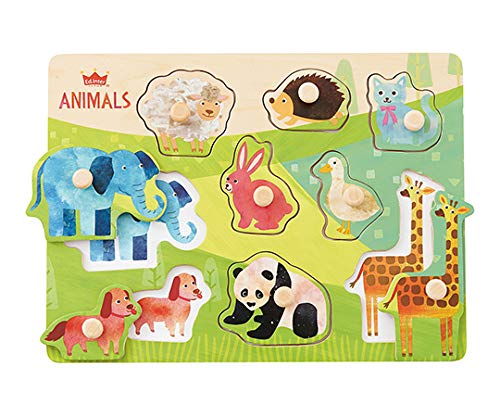

7. 型はめパズル

型はめパズルは、動物や乗り物、幾何学模様などの形をしたピースを、対応する穴にはめ込むおもちゃです。指でピースをつまんで回転させたり、正しい向きを探したりする過程で、指先の細かい動きと目と手の協応を養うことができます。

また、色や形の違いを認識することで、認知力や問題解決力の発達もサポートします。シンプルながら繰り返し挑戦でき、成功体験を積み重ねられる点が大きな魅力です。遊ぶうちに難易度の高いパズルにステップアップすることも可能で、指先の発達を段階的に促していけます。

- 対象年齢:1歳半~

- 価格の目安:1,500~3,000円

- 訓練できる動作:つまむ、回す、押し込む

- 支援効果:巧緻性、空間認識、問題解決力の向上

- おすすめポイント:形や色の学習と同時に、指先の力加減や調整を練習できる

■ 4-2. 【3〜6歳】基本動作+日常スキルの強化期

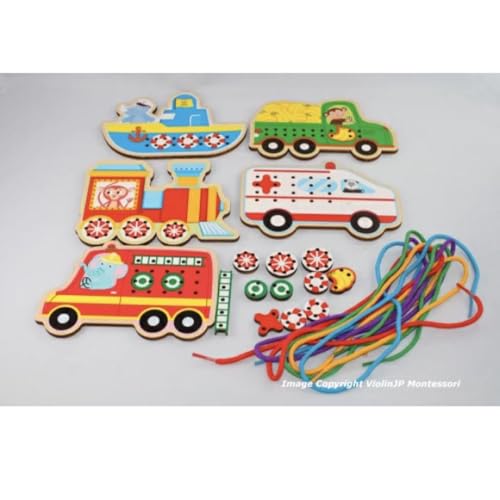

8. ひもとおし・ビーズ通し

ビーズ通しは、穴にひもを通す細かな動作が必要なため、指先の正確なコントロール力が養われます。色や形の識別、順番に通す作業で思考力や集中力も高まり、遊びながら自然に巧緻性と視覚認知能力を鍛えることができます。難易度の調整がしやすく、成長に合わせて長く活用できる点も魅力です。

- 対象年齢:3〜6歳

- 価格の目安:2,000〜3,000円

- 訓練できる動作:つまむ・通す・押し込む・順序立てる

- 支援効果:

- 集中力と手先の正確性を同時に鍛えられる

- 色や形で分類・比較・数の概念も学べる

- 糸の動きにあわせて手と目の協調を自然に習得

- おすすめポイント:

- 難易度の調整がしやすく、飽きにくい

- 完成品を飾ることで達成感にもつながる

- 遊び方のコツ:

- タイマーを使って「タイムトライアル」方式にすると楽しさアップ

9. ボタン練習ボード(布製)

ボタンやファスナー、マジックテープなど、日常生活に欠かせない動作を遊びの中で練習できるおもちゃです。自立支援にもつながり、「できた!」という達成感が自信を育てます。指先の細かな動きを段階的に身につけられるので、手先の不器用さを感じるお子さんにも効果的なトレーニングになります。

- 対象年齢:3〜7歳

- 価格の目安:1,500〜2,500円

- 訓練できる動作:つまむ・引っぱる・はめる・外す

- 支援効果:

- 洋服のボタンやファスナーなどの「生活スキル」を習得できる

- 繰り返し練習しても壊れにくい

- 自立支援に直結する実用性の高さが魅力

- おすすめポイント:

- 複数の動作(ボタン、マジックテープ、ジッパー)が1つに詰まっていてお得

- 注意点:

- 一度にすべてを教えず、「今日はボタンだけ」など小分けして取り組むと効果的

10. バランスストーン積み木(スタッキングストーン)

バランスストーン積み木は、石のような不規則な形のブロックを積み上げて遊ぶおもちゃです。指先を使って慎重にバランスをとりながら積み上げることで、発達障害のある子どもの微細運動や集中力を鍛えることができます。形が安定しにくいため、手の力加減を意識的にコントロールする練習にもなります。また、積み方を工夫する中で空間認識力や問題解決力も自然と育まれます。静かな集中遊びにも向いており、感覚過敏のある子どもにも安心して取り入れやすい指先訓練おもちゃです。

- 対象年齢:3歳〜6歳

- 価格の目安:2,500〜4,500円

- 訓練できる動作:つまむ、支える、バランスを取る、慎重に置く

- 支援効果:微細運動の発達、集中力、空間認識、問題解決能力

- おすすめポイント:積み方次第で難易度が変わり、成長に合わせて長く遊べる

- 遊び方のコツ:親子で「何個積めるか」など目標を決めてチャレンジ遊びにする

11. 木製マグネットパズル

木製マグネットパズルは、ピースを「つまんで動かし、はめ込む」動作を繰り返すことで、手と目の協調運動が鍛えられます。形の認識や空間把握力も育ち、完成させる達成感から自己肯定感の向上にもつながります。創造性と集中力を養えるバランスの取れた指先訓練おもちゃです。

- 対象年齢:4歳〜

- 価格の目安:2,000〜3,000円

- 訓練できる動作:はめる・回す・並べる・想像する

- 支援効果:

- 指先の器用さと空間認識力が同時に伸びる

- 「どうやったら形になるか」を考えることで思考力が育つ

- おすすめポイント:

- 完成した作品を壁に飾れるので自己肯定感が高まりやすい

- 応用遊び:

- 「見本を見て同じものをつくる」⇒ 模倣力アップに

| ジェコ クク ジャングル 木製マグネットパズル 木のおもちゃ 磁石 マグネット パズル 動物 知育玩具 誕生日プレゼント 2歳 男の子 女の子 絵合わせ 磁石のおもちゃ DJECO dj03118 価格:3960円 |

| モンテッソーリ木製マグネット パズル 磁気色選別迷路 ボード 細かい運動能力を学ぶため磁気パズル 男の子 女の子 入園祝い 贈り物 誕生日プレゼント 教具 子供 親子 すおもちゃ 価格:3260円 |

■ 4-3. 【小学生(7〜10歳〜)】細かな作業や工程の理解へステップアップ

12.ねじ回しセット(工具おもちゃ)

工具を使ってネジを回したり組み立てたりするおもちゃは、手首を回す・指先で保持するなど、複雑な手の動きが必要です。順序立てて作業を進める力も育まれ、細かな動作と段取り力を同時にトレーニングできます。遊びながら生活に直結したスキルも身につくため、特に男の子に人気のアイテムです。

- 対象年齢:6歳〜10歳

- 価格の目安:2,000〜4,000円

- 訓練できる動作:ひねる・押し込む・固定する・外す

- 支援効果:

- 本格的な動きで「大人のまね」ができ、モチベーションが上がる

- 手首の回転動作を強化し、指先+手全体の協調も育む

- おすすめポイント:

- 工具の使い方だけでなく「順序を守ること」を遊びながら学べる

- 注意点:

- パーツが小さい場合は誤飲注意、対象年齢を必ず守る

13. LEGO(レゴ)クラシックセット

LEGOは小さなブロックを組み合わせて自由に作品を作ることで、指先の力加減や方向感覚、創造性を同時に育むことができます。ブロックの組み立て・分解には指の巧緻性が必要なため、楽しみながら確実にトレーニングができます。達成感を得やすく、自信にもつながる優秀な知育ツールです。

- 対象年齢:4歳〜大人

- 価格の目安:2,000〜7,000円

- 訓練できる動作:押しはめ・組み立て・分解・設計

- 支援効果:

- 手先の力加減・形の把握・空間理解が一気に伸びる

- ストーリーをつくることで言語力や表現力もアップ

- おすすめポイント:

- 親子でも協力して遊べる「一緒に考える力」も養える

- STEAM教育にも応用可能で、小学校以降の学習につながる

- 遊び方のヒント:

- テーマ(例:おうち、車、動物)を決めて自由創作しても楽しい

| レゴ クラシック アイデアパーツ (明るい色セット) 10694 送料無料 価格:8000円 |

| レゴ クラシック 黄色のアイデアボックス スペシャル 10698(1セット) 価格:6918円 |

14. マジックキューブ

マジックキューブは、色のついた面を揃える立体パズルで、指先の細かい回転操作を繰り返すため、巧緻性トレーニングに非常に効果的です。面を動かす際には「ひねる」「回す」といった多方向の操作が必要で、手首や指の柔軟な動きを養えます。さらに、色をそろえるためには論理的思考や集中力も求められるため、単なる指先トレーニングにとどまらず、知的発達にも役立ちます。難易度を調整できる2×2や4×4などのバリエーションもあり、子どもの発達段階に合わせて楽しみながら挑戦できます。

- 対象年齢:5歳~

- 価格の目安:1,000~2,500円

- 訓練できる動作:回す、ひねる、持ち替える

- 支援効果:指先の柔軟性、集中力、論理的思考の強化

- おすすめポイント:遊びながら戦略的思考と器用さを同時に鍛えられる

指先訓練におすすめのおもちゃの選び方【5つのポイント】

おもちゃを使った指先のトレーニングは効果的ですが、「どれを選べばいいの?」と悩む方も多いはず。発達障害のある子どもの特性に配慮しながら、お子さんの成長をサポートできるおもちゃを選ぶためには、以下の5つの視点が重要です。

① 年齢と発達段階に合っているか

おもちゃ選びで最も大切なのは、**「今のお子さんにちょうどいい」**レベルかどうかです。

- 難しすぎる → 興味を失ったり、自己否定感を強めてしまうことも

- 簡単すぎる → 飽きやすく、訓練効果が出にくい

発達障害のあるお子さんは、年齢よりも実際の発達段階に合わせて選ぶことが大切です。

パッケージの「対象年齢」はあくまで目安として考え、お子さんの得意・苦手を観察して選びましょう。

② 安全性と耐久性があるか

指先を使うおもちゃは、パーツが小さかったり、細かい動作を伴うものも多くあります。だからこそ、安全性の確認は必須です。

- 誤飲の可能性がある小さなパーツが含まれていないか

- 尖った部分や鋭利な角がないか

- 壊れやすい素材ではないか(壊れて怪我をする危険あり)

特に、1〜3歳の小さなお子さんや感覚過敏がある子は、素材の感触や質感にも注意が必要です。柔らかい素材や木製など、肌触りの良いものを選ぶのもポイントです。

③ 感覚に配慮されたデザインか(視覚・聴覚・触覚)

発達障害のある子どもには、「感覚の敏感さ(感覚過敏)」や「鈍感さ(感覚鈍麻)」があることが少なくありません。

例えば:

- 音が鳴るおもちゃ → 聴覚過敏の子には刺激が強すぎることも

- 特定の素材(プラスチック、金属、布など) → 嫌がる子もいれば、好む子もいる

- 色のコントラストが強い → 視覚過敏の子には不快に感じられることも

お子さんが「どんな感覚刺激に敏感か・鈍感か」を事前に知っておくと、おもちゃ選びがスムーズになります。

④ 目的に応じた動きができるか(つまむ・握る・ねじる・回す)

指先の訓練といっても、目的や動作はさまざまです。

| トレーニングしたい動作 | おすすめのおもちゃ例 |

|---|---|

| つまむ力をつけたい | ビーズ通し、ぽっとん落とし |

| 手首の回転を促したい | ねじ回し系のおもちゃ |

| 力加減を学ばせたい | マグネット系ブロック、洗濯バサミ遊び |

| 両手を協調させたい | 紐通し、型はめパズル |

遊びの中で自然にこうした動作を取り入れられるおもちゃを選ぶと、訓練がストレスなく続きやすくなります。

⑤ 飽きにくく、長く使える工夫があるか

子どもは飽きっぽいもの。特に、発達障害のあるお子さんは集中力が続きにくい場合もあります。そんなときは、以下のようなポイントでおもちゃを選ぶのがおすすめです。

- 遊び方にバリエーションがある(例:組み立て方が変えられる)

- 成長に応じてステップアップできる(難易度を調整できる)

- 見た目や音が楽しい(モチベーションを保ちやすい)

1つのおもちゃで複数のスキルが鍛えられるものは、コスパも良く、親としても嬉しいですね。

指先トレーニングの基本原則

トレーニングを始める前に

指先トレーニングを始める前に重要なことは、発達障害を持つ子どもの特性と現在の発達段階を理解することです。発達障害の子どもは特に手先が不器用になることが多いですが、その原因や程度は個々に異なります。このため、まずは子どもの能力や興味に合わせたトレーニング方法を選ぶことが大切です。

また、トレーニングは無理なく楽しく行うことがポイントです。無理にやらせると逆効果になりかねませんので、子どもが楽しみながら行える環境を整えましょう。具体的には、短時間から始めて徐々に時間を延ばしていく方法がおすすめです。

さらに、場所のセッティングも重要です。静かで集中しやすい環境を作ることで、子どもがトレーニングに専念しやすくなります。また、一つの活動が終わったら適度に休憩をはさむことで、疲れを感じさせずに次の活動に移行しやすくなります。

遊びを通じたトレーニングのメリット

発達障害を持つ子どもにとって、指先のトレーニングを単なる練習と捉えるのではなく、「遊び」として取り入れることは非常に効果的です。遊びには多くのメリットがあり、子どもが自然な形で指先の訓練を行える環境を提供します。

例えば、粘土遊びやパズルなどの遊びは、手先を細かく動かす力を鍛えるのにうってつけです。遊びの中で指先の不器用さを改善し、手先の巧緻性を向上させることが期待できます。また、遊びを通じて成功体験を積むことで、子ども自身の自己肯定感も高まります。

さらに、遊びは楽しみながら行えるため、長続きしやすい特徴があります。子どもは無理なく自然に指先の筋力や動作のコントロールを鍛えることができ、結果として日常生活での動作がスムーズになる効果も期待できます。トレーニングの頻度や内容を工夫して、楽しみながら効果的なトレーニングを行いましょう。

あわせて読む:指先を使うと発達にどのような影響がありますか?

指先の訓練方法

基礎的な訓練

発達障害の子どもにとって、指先の基本的な動きを鍛えることは非常に重要です。例えば、親指と人差し指で小さい物をつまむ練習は、基本的な指先の訓練として有効です。この動作は、お箸を使ったり、ボタンを留めたりする際にも必要なスキルです。また、鉛筆を使って紙に線を引く練習も効果的です。この際、鉛筆を正しく持つことが重要であり、親指・人差し指・中指でしっかり握る力をつけることが求められます。線を引くことで、手首や小指にかかる抵抗感を感じ、それをコントロールする力も鍛えられます。

遊びを取り入れた訓練

遊びを通じた訓練は、子どもが楽しく指先のトレーニングを続けられる方法として効果的です。例えば、粘土遊びは、さまざまな手の動きを通じて手先の力を育む良い方法です。粘土を曲げたり、捻ったり、押しつぶしたりすることで、指先の巧緻性が向上します。また、縦笛や鍵盤ハーモニカなどの音を利用した遊びも指先の訓練に適しています。音を出したり、正確な位置で指を動かす練習は、視覚と聴覚で結果が確認でき、達成感を感じやすいです。バランスゲームや手品なども、指先を鍛える良い遊びとなります。

おもちゃを活用した訓練

おもちゃを利用したトレーニングは、子どもの興味を引きながら指先のスキルを向上させる良い方法です。例えば、ビーズ遊びやパズルは、手先の器用さを鍛えるのに適しています。ビーズを糸に通す作業や、小さなピースを組み合わせる作業は、指先の微細運動を促進します。また、ブロック遊びやレゴもおすすめです。これらのおもちゃを使うことで、子どもは楽しみながら自然に指先をトレーニングすることができます。さらに、ハサミを使った切り紙遊びも、指先の筋力と調整力を高めるのに有効です。

効果的なトレーニング例

効果的な指先のトレーニングは、日常生活に役立つスキルを身につけることを目指します。例えば、お箸の練習は非常に効果的です。お箸をうまく使えるようになることで、自信を持って食事をすることができるようになります。また、ボタンかけの練習もおすすめです。ボタンをかけることで、手指の微細な動きを強化しながら、実生活でも役立つスキルを習得できます。さらに、洗濯バサミを使った遊びも効果的です。洗濯バサミをつけたり外したりすることで、指先の力と調整力を高めることができます。これらの訓練は、家庭で簡単に取り入れることができ、子どもの発達に大きな効果をもたらします。

実際の訓練の進め方

発達段階の確認と進行方法

発達障害の子どもに指先の訓練を行う際には、まず子どもの発達段階を確認することが重要です。例えば、鉛筆を正しく握る力がまだ弱い場合には、鉛筆を使った作業を避け、簡単な道具を使ったトレーニングから始めると良いでしょう。発達段階を理解し、適切な方法や道具を選ぶことで、子どもが無理なく楽しく進められる環境を整えることができます。

家庭でできる訓練のアイデア

家庭でできる訓練のアイデアとしては、日常生活の動作を利用したトレーニングがおすすめです。例えば、食事の際にお箸を使う練習をしたり、洋服のボタンをかけるといった活動が有効です。また、遊びを通じて指先を鍛える方法も有効です。粘土遊びや塗り絵、ビーズ遊びなど、子どもが楽しみながら指先を動かせる遊びを取り入れることで、自然に訓練が進むでしょう。

注意点とアドバイス

指先の訓練を行う際の注意点としては、無理をさせず、子どものペースに合わせることが大切です。無理に進めると、ストレスを感じてしまい、かえって逆効果になることがあります。また、成功体験を増やすために、容易で達成しやすい課題から始めて徐々に難易度を上げることを心がけましょう。子どもが達成感を感じることで、モチベーションが高まり、継続的な訓練が可能になります。

発達障害の子どもは指先が不器用?

発達障害の子どもたちは、しばしば指先の不器用さを抱えています。この不器用さは日常生活での動作に困難をもたらし、例えばお箸を使ったりボタンを留めるといった基本的な行動にも影響します。発達障害の一環として、手先の細かな動きをコントロールすることが難しくなることがあります。発達障害には発達性協調運動障害(DCD)、注意欠陥・多動障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)などが含まれ、これらはいずれも手指の器用さに影響を与えることがあります。視覚と手指の連携や、身体の協調性に問題がある場合、手先が不器用になりがちです。

指先を鍛えることの重要性

指先を鍛えることは、発達障害の子どもにとって非常に重要です。指先の動きを習得することで、日常生活での多くの困難が軽減されます。特に、鉛筆で紙に線を引く際や、ボタンをかけるといった基本的な動作がスムーズにできるようになります。親指、人差し指、中指を使ってしっかりと握る力をつけるためには、適切な指先訓練が必要です。また、日常生活で必要とされる動作の中で、手指の動きをコントロールする力が求められるため、これをトレーニングによって強化することが不可欠です。

脳と指先の発達には深い関係があります。指先を巧みに動かすためには脳の中枢神経系と密接に連携する必要があり、これにより手指の動きを正確にコントロールすることができます。例えば、鉛筆で線を引く際には、どの指でどの位置を持つかを瞬時に判断し、その力加減を調整する能力が求められます。このような微細運動の発達は、子どもの成長過程で徐々に進行し、経験を通じて器用さが向上します。つまり、指先訓練や遊びを通じて、脳の発達も促進されるのです。

あわせて読む:指先を使うと発達にどのような影響がありますか?

まとめ

トレーニングの継続とその効果

発達障害の子どもにとって、指先の不器用さを克服するためのトレーニングは非常に重要です。指先を鍛えることで、日常生活における様々な動作がよりスムーズになり、自信にも繋がります。例えば、お箸を使う、ボタンをかけるといった動きはすべて、指先の巧緻性と筋力が関わります。日々の練習を継続することで、手先の動きが徐々に改善し、日常生活がより快適になるでしょう。また、指先トレーニングを通じて、子どもの集中力や注意力も向上する可能性があります。

親としてのサポートの重要性

発達障害の子どもの指先トレーニングにおいて、親のサポートは欠かせません。親としては、子どもが飽きないように楽しい方法でトレーニングを工夫し、一緒に取り組むことが求められます。無理なく、楽しいと感じるアクティビティを通じて指先の訓練を進めることで、子どもは積極的に取り組むようになります。また、子どもの進捗を見守り、適切なアドバイスや励ましを与えることも重要です。このように親の積極的な関わりが子どもの成長を大いに助けることでしょう。

Feel Good Cubes Poton -ポトン-