歳を迎えた子どもの寝かしつけに苦労しているママやパパは多いのではないでしょうか。赤ちゃんの頃と違い、体力もついて自我も芽生え始めるため、「眠たくない!」と主張したり、夜泣きや分離不安でなかなか寝てくれなかったりと、毎晩が戦いになりがちです。そんな時に役立つのが、寝かしつけを助けてくれる「神アイテム」。

絵本プロジェクターや音の出るぬいぐるみ、ホワイトノイズマシンなど、子どもを安心させて眠りに導いてくれる便利なグッズはたくさんあります。

本記事では、1歳児の寝かしつけが大変な理由を解説した上で、親の負担を減らしつつ子どもがスムーズに眠れるための工夫と、おすすめの寝かしつけアイテムをご紹介します。

1歳児の赤ちゃんの寝かしつけ神アイテム10選

1.絵本プロジェクター

寝室を暗くした状態で天井や壁に絵本の物語を映し出せる絵本プロジェクターは、1歳児の寝かしつけにぴったりのアイテムです。光とイラストの組み合わせで子どもの注意を引き、自然とお布団で落ち着いて過ごせるようになります。

声に合わせて読むことで、親子のコミュニケーションも深まり、「寝る時間=楽しい時間」と感じてもらえるのも魅力。部屋の明かりを消す習慣づけにもつながるので、生活リズムを整えたい時期に最適です。

2.プラネタリウムライト

星空や優しい模様を天井に投影するプラネタリウムライトは、リラックス効果が高く寝室の雰囲気を一変させてくれる神アイテムです。1歳児は光に強く惹かれるため、穏やかな光の動きに見入っているうちに気持ちが落ち着き、自然に眠りに入りやすくなります。

タイマー付きの製品を選べば、消し忘れの心配もなく安心。夜泣きで起きてしまったときも、優しい光が再び眠りに導いてくれる効果が期待できます。

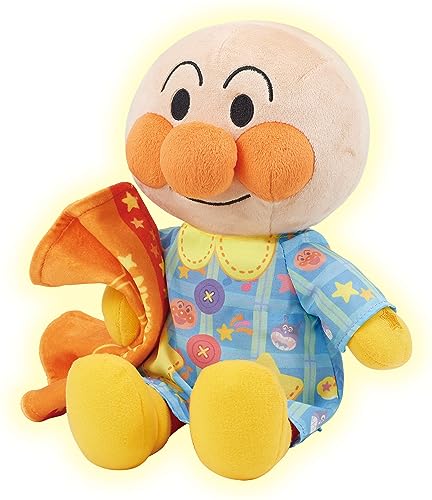

3.メロディ付きのぬいぐるみ

子どもが大好きなぬいぐるみに、オルゴールや胎内音などの優しいメロディが内蔵されているタイプは、1歳児の寝かしつけを助ける定番アイテムです。

抱きしめることで安心感を得られるだけでなく、音によってリラックス効果が高まり、眠気を誘います。

特に、胎内音やホワイトノイズは赤ちゃん期からの安心感を呼び起こすため、寝ぐずりにも有効。子どもが成長してからもお気に入りのぬいぐるみとして長く使える点も嬉しいポイントです。

4.電動トントンマシン

親がよく行う「トントン」を代わりにしてくれる電動トントンマシンは、寝かしつけの強い味方です。一定のリズムで優しく体を揺らしたり叩いたりする刺激が、子どもに安心感を与え、自然にまぶたを閉じやすくなります。

1歳児は眠いのに自分から寝られないことも多く、そんな時にこの機械的な一定リズムが効果を発揮します。親の手首や腕への負担を減らせるため、毎晩の寝かしつけに疲れている家庭に特におすすめのアイテムです。

5.ホワイトノイズマシン

「ザーッ」というテレビの砂嵐のような音を流すホワイトノイズマシンは、赤ちゃん期から続く寝かしつけの万能アイテム。周囲の物音をかき消す効果があり、敏感な1歳児でも安心して眠れる環境をつくってくれます。

胎内音に近い音は子どもにとって心地よく、夜泣きや寝ぐずり対策としても効果的。持ち運びができるタイプなら外出先や旅行先でも使えるため、「どこでも寝かしつけがしやすい」というメリットがあります。

6.おやすみ絵本(しかけ付きや布絵本)

寝かしつけ専用に作られた「おやすみ絵本」は、1歳児の気持ちを自然に眠りへ導く効果があります。しかけ付きや布製の絵本は手触りや視覚的な刺激を与えつつも落ち着ける構成になっており、最後は「おやすみ」で終わる内容が多いのも特徴です。

読み聞かせを習慣化すれば、毎晩のルーティンとして「そろそろ寝る時間だ」と子ども自身が理解しやすくなります。親子の触れ合いを増やせる点でもおすすめの神アイテムです。

7.おしゃぶり付きスリーパー

眠気はあるのにうまく寝付けない1歳児には、おしゃぶり付きスリーパーが便利です。口を吸う動作は安心感につながり、気持ちを落ち着かせてくれます。さらにスリーパーは布団の代わりになるため、寝返りで布団をはいでしまっても安心して眠れるのが大きなメリットです。

寒暖差のある季節でも体温調整を助けてくれるため、夜中に目を覚ます回数を減らす効果も期待できます。安全性の高い製品を選ぶことがポイントです。

Woombie Soothie サック ベビースリーパー おしゃぶりホルダー付き 星座 12~18か月

8.アロマ加湿器

乾燥や鼻づまりで眠れない1歳児には、アロマ加湿器が役立ちます。加湿によって寝室の空気を快適に保ち、呼吸がしやすくなることで寝つきやすさがアップ。

さらにラベンダーやカモミールなど、子どもにも使える優しいアロマを取り入れれば、リラックス効果が高まります。就寝前の習慣として使うことで「香り=寝る時間」という認識ができ、眠りのスイッチになりやすいのも魅力です。安全性を考え、天然成分のアロマを選びましょう。

9.抱っこ紐やスリング(寝かしつけ用)

抱っこでしか眠れない子どもには、抱っこ紐やスリングが欠かせません。親の体温や心音を感じられることで安心し、すぐに眠りにつきやすくなります。

特に寝かしつけ専用のタイプは肩や腰への負担を減らす設計になっているため、長時間の抱っこもラクに行えます。寝たあとに布団へ下ろすときもスムーズにできるので、寝かしつけの大きなストレスを軽減してくれる神アイテムです。外出時の昼寝対策にも活用できます。

10.バランスボール(抱っこゆらゆら用)

寝ぐずりが激しい1歳児には、抱っこしながらバランスボールに座って揺れる方法が効果的です。ボールの弾むリズムが胎内にいた頃の揺れに似ており、子どもに安心感を与えます。親も床に座って上下運動を繰り返すより体への負担が少なく、楽に長時間続けられる点もメリット。

夜泣きや昼寝の寝かしつけに使えるほか、遊び道具としても利用できるのでコスパの良い神アイテムといえるでしょう。

寝かしつけアイテムを選ぶときのポイント

安全性を最優先にする

寝かしつけグッズを選ぶ際、最も大切なのは安全性です。小さな部品が取れて誤飲につながるものや、火や熱を発する危険性のあるものは避けるべきです。

また、電動アイテムを使う場合はタイマー機能や過熱防止機能があるかも確認しましょう。1歳児はまだ動きが予測しにくいため、思わぬ事故を防ぐための配慮が不可欠です。安心して使える設計かどうかを第一に考え、子どもが安全に眠れる環境を整えることが重要です。

子どもの性格や好みに合うものを選ぶ

寝かしつけアイテムは「どの子にも効く万能なもの」というより、子どもの性格や好みに合うかどうかが効果を左右します。光や音が好きな子にはプロジェクターやライトが合い、抱っこで安心する子には抱っこ紐やスリングが向いています。

同じ家庭でも兄弟によって好みが全く異なることもあるため、実際に試しながらその子にとって一番リラックスできるアイテムを見つけることが大切です。

続けやすさ・使いやすさを意識する

寝かしつけは毎日のことなので、親にとって無理なく続けられるアイテムかどうかも重要です。セッティングが面倒だったり、操作が複雑だと使うのが億劫になり、結局活用しなくなることも少なくありません。

シンプルに操作でき、夜中でもすぐ使える便利さがあるかどうかを確認しましょう。親の負担を軽減しつつ子どもの眠りをサポートできるアイテムこそ、本当に役立つ神アイテムといえます。

1歳児の寝かしつけが大変な理由

生活リズムがまだ安定しにくい

1歳前後の子どもは体内時計がまだ整いきっておらず、就寝時間や起床時間が日によってバラバラになりやすい時期です。昼寝の長さやタイミングによっても夜の眠気に影響が出るため、親が思うように寝てくれないと感じることが多くなります。

また、成長に伴い活動時間が延びてくるものの、疲れすぎると逆に寝つきが悪くなるという難しさもあります。こうした生活リズムの不安定さは、寝かしつけに時間がかかる一因となりやすいのです。

昼寝の時間が夜の寝かしつけに影響する

1歳児はまだ昼寝が必要な時期ですが、その時間や回数が夜の睡眠と密接に関わっています。昼寝が長すぎたり遅い時間になったりすると、夜になってもなかなか眠気が訪れず、寝かしつけに苦労しがちです。

一方で昼寝が短すぎると疲れすぎて機嫌が悪くなり、かえって寝ぐずりがひどくなることもあります。ちょうど良い昼寝のバランスを見つけるのが難しく、親にとって「どう調整すれば夜スムーズに眠れるか」が大きな悩みになりやすいポイントです。

自我の芽生えで「眠たくない」と主張する

1歳を過ぎると子どもの自我が芽生え始め、「まだ遊びたい」「眠たくない」といった意思表示が強くなります。その結果、親が寝かしつけようとしても拒否して泣いたり、布団から抜け出そうとしたりする姿がよく見られます。

これは成長の証でもありますが、親にとっては毎晩の寝かしつけが戦いのように感じられる大きな要因です。強引に寝かせるよりも、寝る前に落ち着けるルーティンを取り入れることで「眠る時間だ」と認識させる工夫が求められます。

歩行や言葉などの成長で興奮しやすい

1歳頃は歩けるようになったり、言葉を少し話せるようになったりと大きな発達が見られる時期です。そのため、日中の出来事や新しくできるようになったことが刺激となり、夜になっても興奮が続いて寝つきにくいことがあります。

特に、たくさん動けるようになると体は疲れているはずなのに、気持ちが高ぶって眠れないという状態が起こりやすいのです。寝る前に激しい遊びを避け、静かに過ごす時間を作ることが、寝かしつけをスムーズにする鍵となります。

分離不安でママやパパから離れたがらない

1歳児はちょうど「分離不安」が強くなる時期で、親と離れることに強い不安を感じます。そのため、寝かしつけのときにママやパパがそばを離れると泣いてしまい、一人で眠るのを嫌がるケースがよくあります。

これは心理的に自然な成長段階であり、「安心できる存在が近くにいるかどうか」が眠りの質に直結するのです。親にとっては大変ですが、抱っこや添い寝などで安心感を与えながら少しずつ一人で眠れる練習をしていくことが大切です。

夜泣きや寝ぐずりが続くことが多い

1歳児の夜泣きや寝ぐずりは珍しくなく、多くの家庭で悩みの種になっています。発達の過程で脳が活発に働いていることや、日中の刺激が夢に反映されやすいことが要因とされています。

さらに、歯の生え始めによる違和感や空腹、体調の変化なども眠りを妨げる原因になります。こうした複数の要素が重なることで、夜中に何度も起きてしまい、親子ともに十分な睡眠がとれないことがあるのです。毎日の寝かしつけが大変と感じる背景には、この夜泣き問題も大きく関わっています。

1歳児の寝かしつけをラクにするコツ

寝る前のルーティンを作る

1歳児の寝かしつけをスムーズにするには、毎晩同じ流れで「寝る前のルーティン」を作ることが効果的です。

例えば「お風呂に入る → パジャマに着替える → 絵本を読む → 電気を暗くする」といった流れを繰り返すことで、子どもは「このあと眠る時間だ」と自然に理解するようになります。ルーティンはシンプルで短い方が習慣になりやすく、親も続けやすいのがポイントです。

また、絵本や子守唄などリラックスできる要素を取り入れると、安心感につながり眠りにつきやすくなります。大切なのは、毎日同じ順序・同じ時間帯で繰り返すこと。習慣化されれば「寝かしつけ=戦い」ではなく、子どもが自ら眠りに入りやすい流れを作れるようになります。

照明や音など環境を整える

眠りやすい環境づくりは、寝かしつけに欠かせない工夫です。まず照明は、できるだけ暗めの間接照明や豆電球を使用し、明るさを抑えることでメラトニンの分泌を促します。遮光カーテンを活用すれば外の光を遮り、夜間や昼寝の際にも快適に眠れる空間を整えられます。

また、生活音に敏感な子にはホワイトノイズや静かなオルゴール音を流すのもおすすめです。一定のリズム音は胎内音に近く、赤ちゃんが安心しやすいといわれています。逆に、テレビやスマートフォンの光と音は強い刺激になるため、寝かしつけ前には避けるのがベスト。寝室を「眠るための安心できる場所」として整えることで、子どもは自然と眠りやすい習慣を身につけやすくなります。

昼間の活動量を増やす

1歳児はまだ体力が余っているため、十分に活動できていないと夜になっても眠気が訪れにくいことがあります。そのため、昼間に外遊びや散歩を取り入れて体を動かす機会を増やすことが大切です。

特に日光を浴びることで体内時計が整い、夜に眠気を感じやすくなる効果も期待できます。また、運動や遊びを通じてエネルギーを発散させることで、夜の寝つきが良くなるだけでなく、深い眠りを得やすくなる点もメリットです。

室内遊びでもブロックや指先を使うおもちゃでしっかり遊べば、脳と体が適度に疲れて自然と眠気を誘います。注意点は、寝る直前に激しい遊びをすると逆に興奮して寝つきにくくなること。日中にしっかり遊び、夕方以降は落ち着いた遊びに切り替えると効果的です。

食事とお風呂のタイミングを工夫する

食事やお風呂のタイミングも、1歳児の寝かしつけに大きく影響します。夕食は就寝の2時間前までに済ませるのが理想で、消化に時間がかかる油っぽい食事や刺激物は避けるのがおすすめです。

満腹や胃もたれは寝つきを悪くし、夜中に目を覚ます原因にもなります。また、お風呂は寝る1時間前に入れると効果的。体温が一度上がり、その後下がるタイミングで自然と眠気が訪れるため、スムーズに眠りやすくなります。

逆に寝る直前に入浴すると体が興奮状態になり、寝つきが悪くなることがあるので注意しましょう。毎日ほぼ同じ時間に食事とお風呂を済ませることで、体内リズムが整い、子どもが自然に眠りに入りやすい習慣をつくることができます。

親のストレスを減らす工夫も大切

寝かしつけがうまくいかないと、親にとって大きなストレスになります。イライラや焦りが子どもに伝わると、かえって寝つきが悪くなる悪循環につながるため、まずは親自身がリラックスできる工夫を取り入れることが大切です。

例えば「毎回抱っこで寝かしつけなければならない」という思い込みを捨て、ぬいぐるみや寝かしつけアイテムを取り入れて親の負担を軽減しましょう。また、家族に協力してもらい、交代で寝かしつけを行うのも有効です。

さらに「今日はうまく寝ない日もある」と気持ちを切り替える余裕を持つことも大切。寝かしつけは完璧を目指すものではなく、親子にとって無理なく続けられるスタイルを見つけることが一番のポイントです。

まとめ

1歳児の寝かしつけは、生活リズムの不安定さや自我の芽生え、分離不安などが重なり、親にとって大きな負担になりやすい時期です。

しかし、寝る前のルーティンを作ったり、照明や音を工夫して環境を整えることで、少しずつスムーズな入眠につなげることができます。

また、絵本プロジェクターやホワイトノイズマシン、抱っこを助けるアイテムなど、寝かしつけをラクにするグッズを取り入れることで、親のストレスも軽減され、子どもにとっても安心できる就寝環境を作ることが可能です。

大切なのは、完璧を目指すのではなく「親子にとって無理なく続けられる方法」を見つけること。便利な神アイテムを活用しながら、少しでも楽しく穏やかな寝かしつけタイムを実現していきましょう。

![ブルーナの しかけえほん ミッフィーの おやすみなさい [ ディック・ブルーナ ]の商品画像](https://chiikuhiroba.com/wp-content/uploads/2025/09/image-13.jpeg)

セガトイズ ディズニー&ピクサーキャラクターズ Dream Switch(ドリームスイッチ) 絵本プロジェクター 眠る前の親子で楽しむディズニーお話30話(日本語対応) 夜のお楽しみ 絵本・キャラクター・ピクサー・おやすみ前