「集中しなきゃいけないのにソワソワしてしまう」「気持ちが高ぶって眠れない」――ADHDの特性を持つ子どもや大人にとって、日常でよくある悩みです。

そんな時に役立つのが「落ち着くグッズ」。特別な道具ではなく、手に取りやすい小物や感覚を整えるアイテムで、気持ちを落ち着かせたり集中しやすい環境を作ったりできます。

この記事では、ADHDの人におすすめの落ち着くグッズや選び方、年齢・場面に合わせた使い方をわかりやすく解説します。

発達に合わせて「夢中になれる」おもちゃが届く。

「すぐに飽きてしまう」「おもちゃ選びが難しい…」

そんなADHD傾向のお子さまに悩む親御さんへ。

Cha Cha Chaの特別支援教育プランなら、

✔ ADHDに理解のある専門スタッフが個別におもちゃを選定

✔ 指先を使う遊びや、集中力を高めるパズル・バランス玩具などを厳選

✔ 自宅で楽しみながら感覚調整・注意力の訓練にも◎

✔ 気に入ったおもちゃは買取もOK!

「うちの子、これならずっと遊んでる」

そんな“ピッタリ”が見つかるかもしれません。

初月1円で始められる!

ADHDの子が落ち着くグッズ10選

ADHD 落ち着くグッズとは、注意が散りやすい、気持ちが不安定になりやすいといった特性を和らげるために使うサポートアイテムのことです。例えば「触ると心地よいもの」「重さで安心感を得られるもの」「余分な音や光を遮るもの」などが代表的です。

医療器具ではありませんが、学校や家庭、職場などで「気持ちを整える時間」を持つことで、集中力を高めたりストレスを軽減する効果が期待できます。身近なものから試せるのも魅力です。

手元で気持ちを整えるフィジェット系

1. スクイーズ(にぎにぎおもちゃ)|手指から心を落ち着ける

スクイーズは、やわらかく伸びる素材でできた「にぎにぎおもちゃ」で、手の中でぎゅっと握ると元の形に戻る不思議な感触が特徴です。ADHDの子どもは感覚過敏や情緒の不安定さを抱えやすく、環境の変化や刺激に敏感なことがあります。そんなとき、このようなスクイーズを握ることで手元に意識を向け、気持ちを落ち着けることができます。

また、特に不安や緊張を感じる場面、たとえば病院の待合室や学校の集団行動などでも、こうした「手持ちアイテム」があるだけで安心感を得られることがあります。携帯もしやすく、カバンに入れておくだけで「お守り」のような役割を果たす存在です。

おすすめポイント

- カバンに入れて持ち歩ける手軽さ

- 感覚刺激がちょうどよく、飽きにくい

- 不安や緊張をやわらげるツールとしても活躍

2. ハンドスピナー

指先で回すだけのハンドスピナーは、単純な動きが繰り返されることで気持ちを落ち着かせやすいグッズです。特にADHDの子どもは「手を動かし続けたい」衝動が強いことが多く、その欲求を満たしてくれます。

大人の場合も、デスクワークや勉強中に手元で静かに回すだけで集中が続きやすくなります。選ぶ際は静音性の高いものやコンパクトサイズを意識すると、周囲に迷惑をかけずに安心して使えます。

| 光るハンドスピナー 子供用スピナーLED光る プ感覚おもちゃ 大人ストレス解消 ハンドスピナー 自閉症 ボール暗闇で光るおもちゃ 価格:1799円 |

3. フィジェットキューブ

フィジェットキューブは、6面にスイッチやボタン、ダイヤル、ローラーなど異なる仕掛けがついている手のひらサイズのおもちゃです。子どもが手遊びしながら感覚刺激を得られるため、集中力を高めたい場面や気持ちを落ち着けたい時に役立ちます。

ADHDや発達障害の子どもは「手を動かすことで安心する」傾向があり、静かに過ごさなければならない状況でも、ストレスを和らげるサポートになります。コンパクトなので持ち運びしやすく、学校や外出先でも気軽に使える点が魅力です。

- 対象年齢:5歳〜

- 価格の目安:1,000〜2,500円

- 訓練できる動作:指先の細かな操作、感覚刺激

- 支援効果:集中力の向上、不安やイライラの軽減

- おすすめポイント:6面の多彩な仕掛けで、気分や場面に合わせて遊び分けられる

4. プッシュポップゲーム

プッシュポップゲームは、シリコン製のポコポコと押せるおもちゃで、無限に繰り返し遊べるのが特徴です。ボタンを押すと「パチッ」と心地よい音や感触が得られるため、ADHDの子どもが集中を維持したり、不安を和らげるのに効果的です。

また、単純に押すだけでなく、サイコロを使って交互に押す「ゲーム」としても楽しめるため、ルールの理解や順番を守る練習にも役立ちます。視覚・聴覚・触覚の三つの刺激を同時に得られるため、気持ちを落ち着けながら楽しく遊べる療育おもちゃのひとつです。

おすすめポイント

- 指先を使ったシンプルな動作で集中力を高めやすい

- ポコポコの感触や音が安心感を与える

- ルールを決めて遊ぶことで、順番や社会性の練習になる

- 小さく持ち運びやすく、外出先でも使える

5. 噛むおもちゃ

噛むおもちゃは、発達障害や自閉症の子どもにとって自己調整や感覚刺激のサポートになるアイテムです。強い不安やストレスを感じたときに、適度な咀嚼刺激を得ることで気持ちを落ち着ける効果が期待できます。

また、口腔感覚の発達を助けたり、集中力を高める効果もあります。ネックレス型やブレスレット型など種類も豊富で、外出先でもさりげなく使用できる点が魅力です。安全なシリコン素材を使用したものが多く、歯や歯茎に優しい設計になっています。

- 対象年齢:3歳~

- 価格の目安:1,000円~3,000円

- 訓練できる動作:咀嚼、口腔感覚の調整

- 支援効果:気持ちの安定、ストレス緩和、集中力アップ

- おすすめポイント:外出先でも使いやすく、安心素材で安全に感覚刺激を得られる

6. スライム

スライムは、粘り気のある柔らかい素材を伸ばしたり丸めたりして遊ぶおもちゃです。ADHDの子どもにとっては、この独特な触り心地が非常に心地よく、指先の感覚を刺激することで気分を整えたり、ストレスを発散したりする効果があります。自分の手を動かすことで落ち着けるタイプの子どもに特に有効です。

また、スライムは形を自由に変えられるので、「どうやって遊んでも正解」という自由さがあり、強いこだわりやルールへのストレスを感じやすい子にも安心です。最近では匂い付きやラメ入りなど種類も豊富で、お気に入りを見つければ継続的に遊ぶ習慣にもつながります。

おすすめポイント

- 感触遊びがストレス発散につながる

- 外出時の「手持ち無沙汰」にも便利

- 色や粘度を選べば過敏な子にも対応可能

| デビカ スライミーができちゃう〜 { スライム キット セット 工作 自由研究 図工 実験 工作 室内遊び }{ 小学生 子供会 景品 お祭り くじ引き 縁日 }429 価格:454円 |

音や光をコントロールするグッズ

7. ノイズキャンセリングヘッドフォン

ADHDの子どもや大人は、周囲の音に敏感で気が散りやすいことがあります。ノイズキャンセリングヘッドフォンは余分な雑音をカットし、安心できる環境を作ってくれる落ち着くグッズです。

勉強や仕事に集中したい時や、電車・飛行機など移動中にも役立ちます。子ども用にはサイズが調整できるタイプ、大人には長時間つけても疲れにくい軽量タイプを選ぶと快適に使えます。

8. ノイズキャンセリングイヤホン

よりコンパクトに使いたい人には、ノイズキャンセリングイヤホンがおすすめです。ADHDの大人にとっては特に職場や外出先で便利で、周囲に気づかれずに集中できる環境を整えられます。子どもが使う場合は、耳のサイズに合うかどうか、安全に音量制限ができるかも確認しましょう。音楽やホワイトノイズを流すことで、よりリラックスしやすくなります。

10. ブルーライトカット眼鏡

ADHDの子どもや大人は、光の刺激に疲れやすいことがあります。ブルーライトカット眼鏡は、スマホやパソコンの画面を長時間見る際に目の負担を軽減し、集中力を保ちやすくする落ち着くグッズです。オンライン学習やデスクワークに欠かせないアイテムとして人気。シンプルなデザインなら、大人の職場利用にも自然になじみます。

安心感を与える重み・圧感覚グッズ

10. 加圧ブランケット

体に適度な重さをかけることで安心感を与えてくれるのが加圧ブランケットです。ADHDの子どもが夜眠るときに使うと、ソワソワ感が和らぎ寝つきが良くなることもあります。

大人の場合は仕事の休憩中や自宅でリラックスしたい時におすすめ。体重の約1割を目安に選ぶとバランスが良いとされます。長時間使いすぎないよう注意しつつ、安心できる「自分だけの落ち着き時間」を作れるグッズです。

| ウエイトブランケット 加重ブランケット 子供用 加重毛布 ひざ掛け 自閉症 ADHD 感覚障害 発達障害 感覚統合 価格:12000円 |

ADHDの子どもにおすすめのおもちゃ10選

集中力を育むおもちゃ

1. ピタゴラス® BASIC|直感的に遊べる磁石ブロック

ピタゴラスは、磁石の力で簡単にくっつく知育ブロックです。立方体や三角形、四角形などのパーツを自由に組み合わせることで、家や乗り物、動物などを作ることができます。ADHDの子どもはじっと座って課題に取り組むことが苦手な傾向がありますが、こうした自由な遊びの中で、自然に集中状態に入ることができます。

磁石の特性上、くっつけたり離したりする操作も直感的で、手先の感覚に心地よい刺激を与えてくれます。また、完成の「正解」が決まっていないため、自分のペースで好きなように遊べることが大きなメリット。集中力だけでなく、空間認識力や創造力も育まれます。

おすすめポイント

- マグネット式なので力加減が難しい子どもでも扱いやすい

- 組み立て・分解の動作が手指のトレーニングになる

- 完成形に正解がなく、自由な発想で楽しく遊べる

- 色や形のバリエーションで視覚的にも楽しい

- 片づけも簡単なので保護者の負担も少ない

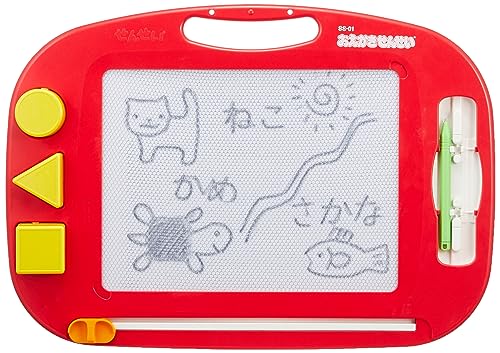

2. おえかきせんせい|自由に描いて、集中力も育む

「おえかきせんせい」は、専用のペンで描いて、レバーで消すだけというシンプルなお絵かきボード。ADHDの子どもは、細かい作業や長時間の取り組みが苦手な一方で、自分の興味のあることにはとことん没頭する傾向があります。このアイテムは「何度でも描ける」ことで、試行錯誤や失敗を恐れず自由に表現できます。

絵を描くという行為は、自己表現のひとつでありながら、指先のコントロールや集中力も必要とします。消してすぐに次の絵を描けるので、「飽きやすい」「気が散りやすい」子どもでもリズムよく楽しめます。大人が口出しせずとも、子どもが自主的に使える点も大きな魅力です。

おすすめポイント

- 絵を描くことで自己表現が広がる

- 筆圧や手の動きが安定するトレーニングに

- 音が出ず、静かに遊べるのも安心

3. サウンドパズル|音で楽しく達成感を得られる

サウンドパズルは、正しい位置にピースをはめると効果音や音声が鳴る仕掛け付きのパズルです。動物の鳴き声や乗り物の音など、視覚だけでなく聴覚にも働きかけるこのタイプのパズルは、ADHDの子どもが短時間でも集中しやすい工夫が詰まっています。

特に、正しくピースをはめると音が鳴る仕組みは、子どもにとって「うまくできた!」という達成感を生み出しやすく、自信にもつながります。また、ピースを探してはめるという一連の流れは、手指の操作、視覚の注意力、空間認知のトレーニングにもなり、遊びながら多角的な発達を促せます。

おすすめポイント

4. ビー玉ころがし(マーブルラン)|考える力+夢中になれる

ビー玉ころがし(マーブルラン)は、自分でパーツを組み立ててコースを作り、ビー玉を転がして遊ぶ知育おもちゃです。ADHDの子どもにとっては、「どうしたらうまく転がるか?」という試行錯誤の過程が、自然な集中状態を生み出します。また、「うまく転がらない→調整→成功」といった体験は、成功体験を積み重ねることにもつながります。

このおもちゃは空間認識力や因果関係の理解を深めると同時に、指先の器用さも鍛えられるため、知育効果も非常に高いです。兄弟や親と一緒に遊べば、協力して問題を解決する楽しさも味わえます。

おすすめポイント

- 頭と手を同時に使う遊び

- 「どうしたら転がる?」と試行錯誤が楽しい

- 兄弟姉妹と一緒に協力プレイも可能

5. サンドプレイ|静かな時間と創造力を育む室内砂遊び

室内用の砂を使った「サンドプレイ」は、手を使って自由に形を作る感覚遊びです。ADHDの子どもは音や光などの刺激に敏感なことが多いため、静かに集中できる環境や遊びが重要になることがあります。このサンドプレイは音も出ず、ひとりで没頭できるため、心を落ち着ける時間をつくるのに最適です。

また、砂の手触りは触覚に優しく働きかけ、精神的なリラックス効果も期待できます。型抜きやミニチュア道具と組み合わせると、よりストーリー性のある遊びが広がり、想像力や創造力の育成にもつながります。

おすすめポイント

- 静かに集中する時間を作れる

- 手の感覚に働きかけてリラックス効果

- 絵本のキャラクターなどと組み合わせて遊びやすい

| 幼児用ビーチおもちゃ、16.5*16.5*28cmビーチサンドプレイエストセット、砂シャベルツールキット、3歳以上の子供用砂場おもちゃ、ビーチ用旅行砂おもちゃ、砂シャベルツールキット 価格:3080円 |

社会性を学べるおもちゃ

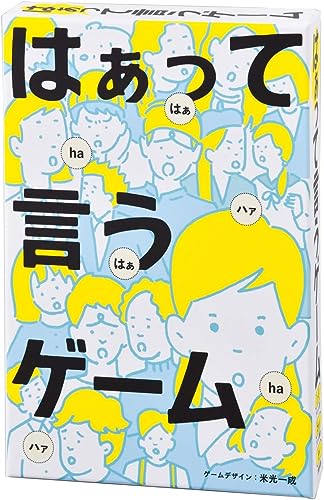

6. 「はぁって言うゲーム」|感情表現を育てるカードゲーム

「はぁって言うゲーム」は、声と表情だけで「怒っている」「あきれている」「驚いている」などの感情を伝えるコミュニケーション型カードゲームです。ADHDの子どもは、人の気持ちを読み取ることや、自分の感情をうまく言葉にすることが苦手なことがあります。このゲームは、そのような子どもが「表情」「声」「タイミング」といった非言語的な表現を遊びながら学べる貴重なツールです。

ゲーム形式で取り組むことで、「楽しい」という感情が先に立ち、苦手意識を持たずにチャレンジできます。また、家族や友達と一緒に笑いながら遊べるため、他者とのやりとりに慣れる訓練にもなります。相手の気持ちを想像する力や、状況を読み取る力を育てたいご家庭に特におすすめです。

おすすめポイント

- 家族や友だちと一緒に笑って遊べる

- 自己表現の幅が広がる

- 発達段階に応じて遊び方をアレンジ可能

感覚統合トレーニングに良いおもちゃ

7. バランスストーン|身体を使って遊ぶ感覚統合トレーニング

バランスストーンは、床に並べて渡るだけのシンプルなおもちゃですが、実は感覚統合や身体のバランス感覚の向上にとても効果的です。形や高さの異なるストーンを並べて、その上をジャンプしたりバランスを取ったりする遊びを通じて、体幹や脚の筋肉、空間認識力が自然と鍛えられます。

多動傾向のあるADHDの子どもは、じっとしているのが苦手ですが、こうした動きのある遊びで「エネルギーのはけ口」を与えることで、その後の集中や落ち着きにもつながります。また、色の違うストーンを順番に渡るといったルールをつければ、簡単なルール理解や注意力の練習にもなります。

おすすめポイント

- 室内外どちらでも遊べる

- 他の子と一緒に遊ぶと協調性も育てられる

- 組み合わせ方で難易度調整が可能

8. 回転椅子

回転椅子は、座ってくるくる回ることで前庭感覚(バランス感覚)を刺激できる遊具です。ADHDの子どもは体を動かしたい衝動が強いため、座って回転することで運動欲求を安全に満たすことができます。

回る動きは脳に強い感覚入力を与えるため、遊んだ後に気持ちが落ち着いたり、集中しやすくなる効果も期待できます。また、自分で回転の速さを調整することで「加減をコントロールする力」も育ちます。室内でも使えるコンパクトなタイプもあり、療育や日常生活に取り入れやすいアイテムです。

おすすめポイント

- バランス感覚(前庭感覚)を鍛えられる

- 運動欲求を満たして多動を落ち着ける効果がある

- 自分でスピードを調整する練習ができる

- 室内で安全に体を動かせる

9. 室内トランポリン|体を動かしてリズムと集中を育てる

家庭用の室内トランポリンは、エネルギーが有り余っているADHDの子どもにとって理想的なアイテムです。ジャンプという反復的な運動は、リズム感覚を整えるだけでなく、脳への刺激を通して気持ちの安定にもつながるといわれています。

短時間の運動で多くのエネルギーを消費できるため、「じっとできない」「気が散りやすい」といった行動の緩和にも役立ちます。また、運動のあとは落ち着いて課題に取り組みやすくなるケースもあり、生活リズムを整えるアイテムとしても活用できます。

おすすめポイント

- 自宅で簡単に運動遊びができる

- 身体のリズム感覚が整いやすい

- 運動不足や多動の発散にも効果大

10. 感覚統合バランスボード

バランスボードは体を前後左右に動かして遊ぶことで、バランス感覚や集中力を養うことができます。ADHDの子どもは多動傾向や落ち着きのなさが見られることがありますが、バランスをとる遊びは自然と体の動きをコントロールする力を高めます。

さらに、全身の感覚を使うため、運動欲求を満たしつつ達成感も得られやすいのが魅力。リビングや子ども部屋で手軽に取り入れられ、体と心のセルフコントロールを促すおもちゃです。

ADHDとは?

ADHD(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)は、発達障害の一つで、「注意力の持続が難しい」「落ち着きがない」「衝動的に行動してしまう」といった特性を持つ子どもがいます。

こうした特性は一人ひとり異なりますが、以下のような傾向が見られがちです:

- おもちゃにすぐ飽きてしまう

- 遊び方のルールが分かりづらいと混乱する

- 感覚過敏(音・光・手触りなど)や鈍感さを伴うことがある

そのため、おもちゃ選びでは「遊びやすく、本人が楽しめること」が最も大切です。

ADHDの子どもに向いているおもちゃの選び方

ADHDの子どもにとって、おもちゃは感覚や情緒の発達を支える重要な存在です。以下のような視点で選ぶと、遊びを通じてポジティブな成長を促すことができます。

1. 年齢と発達段階に合ったものを選ぶ

ADHDの子どもは、認知や感覚処理、言語の発達にばらつきが見られることがあります。年齢に合ったおもちゃでも、本人の発達段階に合っていないと、すぐに飽きたり、遊びが成立しなかったりすることがあります。

例えば、対象年齢が「6歳〜」と書かれていても、手先の操作が苦手な子にはハードルが高いことも。一方で、簡単すぎるおもちゃでは興味を持続できません。

大切なのは、子どもが「少し頑張ればできそう」と思えるレベルを意識することです。無理なく遊べることで、達成感が得られ、集中力や自信を伸ばしていくことができます。

2. 感覚統合を促すおもちゃが効果的

ADHDの子どもには、感覚の過敏さや鈍さといった「感覚のアンバランスさ」があるケースが多く見られます。

そのため、感覚統合(五感や身体の感覚をうまく整理し統合する力)を促すおもちゃは非常に有効です。

具体的には以下のようなものが該当します:

- 柔らかくにぎって遊べる「スライミー」や「スクイーズ」

- 指先を使う「ねじる・回す・押す」系の知育玩具

- 音や光の刺激が過剰でない、優しい設計の電子玩具

- バランス感覚を使うボールやステップ遊具

これらのおもちゃは、感覚への刺激を通じて子どもの身体感覚を整え、情緒を安定させる助けとなります。

3. 遊び方がシンプルで分かりやすいものを選ぶ

ADHDの子どもは、ルールが複雑だったり、手順が多いものを覚えて実行することに苦手さを感じることがあります。そのため、「直感的に遊べる」「見ただけでどう遊ぶかがわかる」ようなシンプルな構造のおもちゃが向いています。

たとえば、ルールが明確なカードゲームや、組み立て自由なブロック遊びは、自分のペースで楽しめるためおすすめです。

また、一人で完結できる遊びは失敗のストレスや他人との摩擦を避けやすく、安心感を持って遊ぶことができます。

4. 興味関心に合わせたテーマやデザイン

ADHDの子どもには、「好きなことに対する集中力が非常に高い」という特徴があります。そのため、おもちゃ選びでは、子どもの「今ハマっているもの」に関連したテーマやデザインを優先するとよいでしょう。

例えば:

- 恐竜好きの子 → 恐竜のフィギュアや化石発掘キット

- 乗り物好きの子 → 工事車両のプラモデルやパズル

- 手を動かすのが好きな子 → レゴやマグネットブロック

「好き」という気持ちは、継続的な集中やチャレンジ精神を育む大きなモチベーションになります。

5. 「静と動」のバランスを取ることも大切

ADHDの子どもには、身体を動かす「動的な遊び」を好む子が多い一方で、「静的な遊び」も取り入れることで落ち着きを養う効果があります。

例えば、以下のようにバランスを取りながら遊びを選ぶと良いでしょう:

- 動:トランポリン、バランスボード、リズム遊び

- 静:パズル、塗り絵、ボードゲーム、手芸キット

1日の中で「身体を動かす時間」と「集中して静かに遊ぶ時間」を意識的に作ることで、活動と休息のリズムが整い、生活全体の安定にもつながります。

このように、ADHDの子どもに合ったおもちゃは、「発達特性に合わせる」「興味に寄り添う」「安心できる設計」がそろっていることがポイントです。

ADHDの子どもにおもちゃが与えるポジティブな効果

自信を持てるきっかけになる

ADHDの子どもは、できない経験や失敗が積み重なることで自己肯定感が下がりやすい傾向があります。しかし、おもちゃは「できた!」「やれた!」という小さな成功体験を自然に増やすことができるツールです。自分のペースで取り組めるおもちゃを通じて、自信を育む第一歩となります。特に、手先を使うものやルールがシンプルなおもちゃは、失敗しにくく成功体験につながりやすいためおすすめです。

親子のコミュニケーションにもつながる

おもちゃは、親子が自然に関わり合うきっかけにもなります。会話をしながら一緒に遊んだり、ルールを教えたり、うまくできたことを一緒に喜んだりすることで、ポジティブな関係性が築きやすくなります。特にADHDの子どもは、日常生活で注意や指示が多くなりがちですが、遊びの時間は「楽しさ」でつながれる貴重な時間。おもちゃを介した関わりが、信頼関係の土台づくりにも役立ちます。

成長段階に合わせた発達支援としての役割

ADHDの子どもには、成長のペースや得意・不得意にばらつきがあります。おもちゃは、その子の発達段階に合わせてスモールステップで能力を引き出す手助けになります。例えば、感覚遊びを通じて刺激に慣れることや、ルールのある遊びで社会性を学ぶことなど、それぞれの成長段階に応じた支援が可能です。無理なく、楽しみながらスキルを伸ばせるのがおもちゃの大きな魅力です。

よくある質問(FAQ)

ADHD児にNGなおもちゃはある?

ADHDの子どもには、過度な刺激を与えるおもちゃや、複雑すぎて混乱を招くようなものは避けた方がよい場合があります。特に光や音が激しく、不規則に変化するおもちゃは興奮を高めてしまうことがあるため注意が必要です。また、ルールが多すぎるゲームや長時間集中を要するおもちゃも、途中で嫌になってしまうことがあります。子ども自身が安心して遊べるものを選びましょう。

療育施設でも使われているおもちゃは?

療育施設では、子どもの発達を促すことを目的とした知育玩具や感覚統合をサポートするアイテムがよく使われています。例えば、スライムや粘土、ビーズのような触感系おもちゃは感覚刺激に役立ち、パズルや積み木、ボードゲームなどは集中力や順序立てて考える力を育てます。こうしたおもちゃは家庭でも取り入れやすく、療育的な要素を日常に組み込むのに最適です。

長く使えるおもちゃは?

長く使えるおもちゃを選ぶポイントは、「遊び方に幅があること」と「発達に応じてステップアップできること」です。例えば、ブロックや積み木、マグネット系の知育玩具は年齢に応じて難易度を上げたり、テーマを変えたりしながら長く遊べます。また、絵を描くおもちゃやパズルなども、子どもの成長に合わせて使い方を工夫することで飽きずに継続できます。丈夫でシンプルな構造も長く使うには大切な要素です。

まとめ|おもちゃで“できた”を増やし、自信を育てよう

ADHDの子どもに合ったおもちゃ選びは、ただ遊びの時間を提供するだけでなく、「できた!」という達成感を日常の中で育むことができます。成功体験を積み重ねることで自己肯定感が育ち、集中力や感情の安定にもつながります。子どもの興味や性格に合わせて、無理のない範囲で楽しく遊べるおもちゃを取り入れましょう。おもちゃは、子どもの可能性を引き出す“最初のステップ”にもなり得る存在なのです。

グレープボール スクイーズボール レインボーボール 星空 水晶 感覚おもちゃ ストレス解消おもちゃ メッシュ ボール